述评

TA的专辑共69个专辑

梅花大鼓 金万昌

金万昌(1870—1944),早年拜师张德海学唱八角鼓,后从韩万祥学唱大鼓,并向文玉森学唱清口大鼓。他和鼓王刘宝全,弦师韩永禄、韩永先、苏启元等共同致力于对梅花大鼓创造性的改革,创立南板梅花大鼓,丰富了梅花大鼓的曲目和音乐伴奏,规范了梅花大鼓的演唱表演模式。金万昌先生在唱腔方面把北板大鼓的平铺直叙改为抑扬顿挫;将北板大鼓的快节奏改为先慢板(即一板三眼)逐渐转为快三眼,再转到二六板(即专业术语“野鸡溜子”),然后转快板、上板,最后收慢仍然转入三眼一板收尾,形成了现在通行的梅花大鼓格式。与他们同时代的著名单弦艺人德寿山,不仅能演唱北板大鼓,还对王文瑞创作的《红楼梦》题材的作品加工润色,慨赠与金万昌,流传至今。

牟宗三.中国哲学的特质

本书是当代中国哲学杰出的代表牟宗三先生的讲座稿。本书从中国哲学的一些基本命题入手,步步深入,环环相扣,层层阐发,并随机比观西方哲学的相应的范畴,对应时代人生引起基本问题,呈现中国哲学的基本特质,揭示哲学的意义与价值,并从宏观上揭示中国哲学的发展路向。

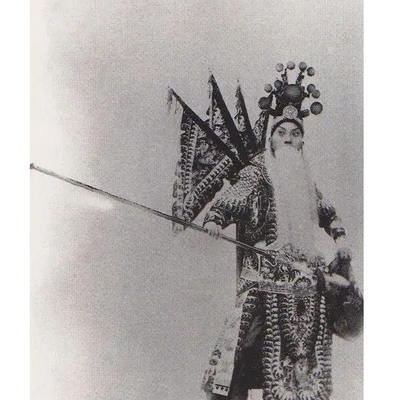

京剧 杨宝森 选段

杨宝森(1909~1958)京剧老生演员,四大须生之一,杨派艺术的创始人。字钟秀。原籍安徽合肥,祖居北京。诞辰:1909年10月9日,宣统元年(己酉)八月廿六日;逝世:1958年2月10日,农历丁酉年十二月廿二日,2时。

杨宝森在童年时期嗓音明亮,12、13岁时专攻余派,16岁时演出《打渔杀家》,效果很好。他还在《上天台》中饰演过刘秀,《断密涧》中饰演过王伯党。在《珠帘寨》“收威”中的起霸,功架一丝不苟。偶尔演出的《定军山》、《阳平关》、《战太平》等戏,也博得北京、上海等地观众的赞赏。在此时期,他所演的《捉放曹》、《击鼓骂曹》、《洪羊洞》、《失街亭、空城计、斩马谡》、《桑园寄子》、《卖马》、《碰碑》、《汾河湾》等剧,均获得很好声誉,有“小余叔岩”之称。在他童年时期就擅长演出《文昭关》一剧,与于连泉合作时间较长,也曾佐程砚秋、荀慧生演出。杨宝森在青年时期,因身体关系,使得变声期拖长,因此曾有一较长时期的休养未登舞台。在此期间,他以乐观的态度和勤奋的精神坚持练功、吊嗓、习字、绘画、练琴,甚至傍晚散步时还边走边哼唱唱腔,一声一字地推敲,逐字逐句地揣摩,潜心研习余派的演唱技巧。杨宝森虽未正式拜在余叔岩门下,但遇有机会便登门求教。他多方求师访友,拓宽学习之路,曾得到名师陈秀华及堂兄杨宝忠的许多指点,他曾向名票、余派研究家张伯驹先生问艺,也曾向王凤卿、王瑶卿求教,力求不断提高自己的艺术修养。当其健康得到恢复而重登舞台时,他在唱、念及表演等方面,都有了明显的长进。30岁以后逐渐脱出余派范围,吸取谭、汪(桂芬)诸家之长,对余腔有所变革。后嗓音再度发生变化,在琴师杨宝忠、鼓师杭子和的辅助下,尽量舍短用长,创立了既出于余派、又大大有别于余腔的杨派唱腔。在继承余派艺术的基础上,他根据本人倒仓后的嗓音条件,并结合他多年的艺术实践、创出一种崭新的唱法,自成一家,成为杨派艺术的创始人。在20世纪30年代末,他与马连良、谭富英、奚啸伯一起并称为“四大须生”。1939年,他曾组织宝兴社挑班演出。在20世纪50年代,其艺术造诣日臻完美,杨派艺术渐渐流行。

其门徒和追随者有汪正华、梁庆云、马长礼、李鸣盛、蒋慕萍、程正泰、朱云鹏、叶蓬等人。

京剧 周信芳 选集

周信芳(1895年1月14日-1975年3月8日),名士楚,字信芳,艺名麒麟童,籍贯浙江慈城(今浙江省宁波市江北区),1895年1月14日生于江苏清江。京剧表演艺术家,京剧“麒派”艺术创始人。

刘曾复说戏录音

刘曾复(1914年~2012年6月27日),生理学家,对普通生理学、电生理学、整合生理学均有研究。也是生物控制论、生物医学工程学等交叉学科的积极倡导者和推动者。在京剧艺术方面造诣亦深。2012年6月27日刘曾复老先生于北京逝世,享年98岁 。

第一部分 为戏曲学院说戏1-101

(吴小如 先生 提供录音)

第二部分 为吴小如先生说戏系列102-168

(吴小如 先生 提供录音)

第三部分 为林瑞平、杨甲戌二先生说戏系列169-177

(刘曾复 先生 提供录音)

第四部分 其他说戏系列178-199

(刘曾复 先生 提供录音)

第五部分 为樊百乐说戏系列200-212

(樊百乐 提供录音)

第六部分 网上流传说戏系列213-228

第七部分 其他师友提供说戏录音系列229

京韵大鼓

京韵大鼓,中国曲艺曲种之一。由河北省沧州、河间一带流行的木板大鼓发展而来,形成于京津两地。河北木板大鼓传入天津、北京后,刘宝全改以北京的语音声调来吐字发音,吸收石韵书、马头调和京剧的一些唱法,创制新腔,专唱短篇曲目,称京韵大鼓,属于鼓词类曲艺音乐。

京韵大鼓主要流行于包括北京、天津在内的华北及东北地区,是中国北方说唱音乐中艺术成就较高的曲种,同时在全国的说唱音乐曲种中也占有相当重要的地位。

京剧 余派 范石人

范石人先生自13岁起即潜心学唱京剧老生戏,曾得到前辈京剧研究家苏少卿和京胡圣手陈道安的精心指教。后因痴迷京剧大家余叔岩的余派艺术,便到北京梨园界拜余叔岩、王瑞芝等名家为师。他还曾得到过梅兰芳先生的教诲。范石人是中国研究京剧余派艺术的大家,最为宝贵的是填补了余叔岩十八张半唱片里“反二黄”版式的空白。

京剧 于万增 叶少兰 选段

叶少兰,1943年出生于北京,著名京剧表演艺术家、国家一级演员,主要作品为《壮别》、《吕布与貂蝉》、《罗成》。

于万增,1948年6月生于北京。汉族。现为中国京剧院一级演员。

京剧 关正明 选段

关正明(1926年—2009年7月12日 [1] ),京剧老生演员。原名关宝永,曾用名关名立(关名玄),浙江杭州人,满族。自幼爱好京剧,1940年进入上海戏剧学校正字班学戏,由关盛明为其开蒙。由于天赋好,接受能力强,十个月后即登台演出《二进宫》等剧,还参加了电影戏曲片《古中国之歌》的拍摄,与顾正秋并列为戏校尖子,在尚未出科时就初露头角。 1954年加入武汉市京剧团,同年拜马连良为师。并任三团团长。与高盛麟、高百岁、郭玉昆、李蔷华等长期合作。他不但擅演《失空斩》等老生传统剧目,还长于编演新戏,创新腔。在二十世纪五六十年代,编演的剧目有《关汉卿》《杨继盛》《二子乘舟》《宋江题诗》及现代戏《红军远征》《焦裕禄》《柯山红日》等。原武汉京剧团(现武汉京剧院)副团长。

京剧 言兴朋 选段

言兴朋,男,1953年生于上海,著名京剧表演艺术家 ,言派艺术的第三代领军人物 。

原名言一青,原籍北京。前“四大须生”言派创始人言菊朋嫡孙,京剧名家言少朋、张少楼伉俪之子,梅派传人言慧珠之侄子。

言兴朋嗓音清亮甜润,扮相英俊俊逸儒雅,气质洒脱豪放,演唱严谨工整、文雅精细,表演大方。他对言派演唱技巧有深刻的研究、透彻的理解以及良好的驾驭能力。言兴朋继承传统,严格遵循言派老生唱腔“细腻委婉、刚柔相济,腔由字而生,字正而腔圆”的特点,又吸收了乃父传授的马派身段飘逸潇洒的长处。同时,在实践中融入自身特点,他的唱腔不骄不爆,腔高苍劲,圆柔而富于变化。无论是演唱正宗的言派传统戏,还是新编戏,都颇得“精巧细腻、跌宕婉约,在轻巧中见坚定,在朴拙中见华丽”的言派神韵。

京剧 马连良 选段

马连良是与梅兰芳齐名的20世纪最具影响力的京剧大师,著名的“四大须生”之首,他开创的马派艺术影响深远,甚至超越了京剧的界限,是我国京剧里程碑式的代表人物。

8岁入喜连成(后改富连成社)科班。先从茹莱卿学武小生,后 从叶春善、蔡荣桂、萧长华学老生,一年以后即登台演出。

11岁时同时学演老旦、丑和小生戏,有时扮演龙套。

14岁开始主演老生。15岁变声后,学习重念剧目《审潘洪》《十道本》《胭脂褶》《盗宗卷》。他时常观摩谭鑫培所演《连营寨》《天雷报》《捉放曹》《南阳关》等杰作,潜心揣摩,获益颇深。

17岁,学艺十年期满出科,应邀去福州担任主演,标以谭派须生。

18岁北返,声誉鹊起。南赴福建之后,继续深造之心迫切,再次坐科三年以上。每天清晨去西便门外喊嗓、练念白,回家吊嗓,坚持不辍,不动烟酒,严格律己。富连成社科班每天演出日场,他为学习前辈艺术成就,则于晚间看戏。

21岁时初演于上海。当时变声尚未恢复,嗓音较低,但已赞声四起,灌制唱片数张,风行各地。辞出富连成社搭班演出期间,为追摹谭派艺术,时常登门求教于王瑶卿。

马连良对艺术学而不厌,虚怀若谷。出科再入科,对艺事渴求不已。他曾拜师前辈贾洪林;时常观摩名家演戏;挑班前后,不断求教于钱金福、王长林、王瑶卿;30岁时专程赴天津拜名家孙菊仙为师;37岁 时向山西梆子老艺人张宝玺、高文翰学到《春秋笔》剧中的《灯棚换子》和《换官杀驿》。足见他为京剧艺术事业精益求精、不骄不满的胸襟。

京剧 李军 选段

李军专工余派、杨派老生,他基本功扎实,嗓音条件较好,唱腔动听、吐字清晰;同时,他又有良好的驾驭角色的能力。表演大方、做功细腻、台风优雅,深受戏迷和观众的喜爱,是当今京剧舞台上影响甚广的青年老生演员。

擅演剧目有《汉宫惊魂》《失·空·斩》《四郎探母》《红鬃烈马》《大·探·二》《杨家将》《伍子胥》《群·借·华》《打金砖》《洪羊洞》《郑板桥》《捉放曹》、《珠帘寨》《打渔杀家》《甘露寺》《秦琼卖马》《宋江题诗》《击鼓骂曹》《乌盆记》等。新编京剧《野猪林》《白蛇传》《扈三娘与王英》现代京剧《沙家浜》《智取威虎山》等。新创剧目有新编历史京剧《郑板桥》、新编神话京剧《宝莲灯》、新编京剧《大唐贵妃》、京剧《梅妃》、现代京剧《热血悲情》、现代京剧《生死界》等。

京剧 梅葆玖 选段

梅葆玖(1934年3月29日—2016年4月25日),祖籍江苏泰州,出生于上海思南路,京剧演员 ,国家一级演员。

梅葆玖是京剧艺术大师梅兰芳的第九个孩子,梅派艺术传人,原北京京剧院梅兰芳京剧团团长。

代表作有《霸王别姬》、《贵妃醉酒》、《穆桂英挂帅》、《太真外传》、《洛神》、《西施》等。

2016年4月25日上午11时许,京剧大师梅葆玖病逝,享年82岁。

京剧 李多奎 唱段选

李多奎 (京剧演员)

4岁随父来到北京,8岁入庆寿和科班学艺,向贾志臣先生学河北梆子和京剧老生。9岁登台,12岁便以《打金枝》、《朱砂痣》唱大轴。16岁变声后,从程春禄先生学京胡。24岁嗓音恢复,26岁拜罗福山先生为师改学老旦。他与文亮臣、松介眉同为罗福山的入室弟子。并得到龚云甫先生教益,后又深得龚先生琴师陆彦庭先生的教授和辅佐,艺事大进。当年他为提高演唱技艺,私下以胡琴自拉自唱,练声吊嗓达数年之久,因而给嗓音打下了坚实的基础。自龚云莆息影歌坛,他邀请龚的琴师陆五(砚亭)为其伴奏,陆并将龚的演唱奥秘、诀窍及剧目尽皆传授。

十二岁入庆寿和科班学老生,变声后从陆彦庭学胡琴,后嗓音日渐洪亮,常由陆操琴调练嗓音,为龚云甫所见,改学老旦,拜罗福山、谢宝云、龚云甫为师。李多奎兼取三家之长,结合自己的条件注意韵味,古朴大方,苍秀挺拔,韵味醇厚,创立了老旦新腔,世称“李派”。他的演唱重于用气之功,他常说“气为音之本,无气无声。”他对于演唱中的换、偷、提、喷、吞、吐、收、放各种用气之法安排的精细到家。他在演唱中无论是急促的快板,还是长拖腔的慢板,都能唱的气足神通,保持声音的圆润悦耳,他还十分注意声韵的变化和感情的表达结合。李多奎1929年随程砚秋到上海演出,一出《钓金龟》轰动申城,震动浦江两岸。后又与高庆奎、金少山等合作,经常演出于京沪各地,他擅演的剧目有《遇后龙袍》、《太君辞朝》、《行路哭灵》等。

解放后参加北京京剧团,1961年与裘盛戎合作整理演出了《赤桑镇》再次引起轰动,成为老旦、铜锤戏的代表作品。李多奎在多年的演出实践中又总结出了“亮”中加“柔”,“脆”中掺“润”,这样一种老旦唱腔技法,把剧中人物不同环境下的感情变化表达的细致入微,极富听觉欣赏之美感。演出实践中,观众听起来亮、脆、宽、窄、润、柔、甜、沙兼而有之,力求展现京剧老旦演唱技巧的音乐完美性,李多奎也在这方面投入了很大的精力,获得了良好的艺术效果,成为龚云甫之后我国京剧艺术界影响最大、最深远的老旦名家,也是京剧表演艺术队伍中一位承前启后、精益求精的艺术大师。李多奎除精心创作演出一批优秀京剧剧目之外,还培养了大批的艺术后人,如李盛泉、李金泉、王玉敏、李鸣岩、王梦云、王晓临等等。

由于他间接得到龚氏真传,艺事渐趋精到,加之气力充沛,又继承了龚氏唱法上的特点,因而,不久就与当时几位龚派老旦诸如卧云居士、松介眉等人齐名,并雄于舞台上最为显著的人物。常与程砚秋、高庆奎、金少山、马连良等名家合作,深受欢迎。1961年与裘盛戎先生排演《赤桑镇》,大获好评。

京剧 高庆奎(高派) 选集

高庆奎(1890—1942),原名振山(镇山),号子君。著名京剧老生表演艺术家,京剧高派老生艺术创始人,京剧“四大须生”之一。高庆奎原籍山西榆次,生于北京。其父高四保(士杰)为清末京剧著名丑角演员。20世纪30年代,高庆奎与余叔岩、马连良被誉为老生“三大贤”。

高庆奎的老生演唱初宗谭派。他嗓音复原后,更加甜脆宽亮,高亢激越,音色丰富。随之,他又吸收孙菊仙、刘鸿升的演唱特点,并借鉴老旦龚云甫、花脸裘桂仙之唱法,融会贯通,加以创新,形成独特的艺术风格,世称“高派”。

一些人认为高庆奎创立的“高派”就是调门高,这是一种误读。高派艺术除唱腔艺术高亢激越以外,还在于能演武生、花脸、老旦等几种不同行当的角色。他的演唱气足神完,一气呵成,尤善用大气口,以长腔拖板的唱法抒发人物感情,以求声情并茂的艺术效果。他的念白铿锵有力,顿挫有致;做工深刻细致,精于表情。他的唱念多用京字京音。

单弦 岔曲 八角鼓

单弦源于北京,又称单弦牌子曲。清乾隆、嘉庆年间兴起,形成于清代末叶。演唱时用八角鼓击节,其曲牌众多,曲调丰富,反映现实生活,代表曲目有《胭脂》、《挑帘裁衣》、 《金山寺》等。自单弦票友随缘乐以后,出现了德寿山、全月如、荣剑尘、常澍田、谢芮芝等名家,他们推动了单弦艺术的发展。

2006年单弦被列为首批北京市级非物质文化遗产,2008年进入国家级非物质文化遗产名录。

京剧 言菊朋 选段

言菊朋(1890-1942),晚清至民国时期京剧老生名角,大学士松筠玄孙。原名锡,本姓玛拉特氏。北京人,蒙古族。曾在清廷蒙藏院任职。因酷爱京剧,业余参加清音雅集、春阳友会等票房。演老生。早年经常观摩谭鑫培演出,并从陈彦衡学“谭派”戏,又向红豆馆主、钱金福、王长林等请益,唱、做、念、打均有基础。1923年,在梅兰芳、陈彦衡等鼓励下,正式参加戏班。以演《汾河湾》、《战太平》、《定军山》、《桑园寄子》、《法场换子》等著名。

言菊朋幼年就学于清末的陆军贵胄学堂,满业后,曾在清末的理藩院,民国以后的蒙藏院任职。是时正值北京京剧兴盛之际,言菊朋好听京剧,常出入北方戏场、茶园,常至“春阳友会”票房彩唱,并与梨园界广有交往。曾从著名票友红豆馆主和名琴师陈彦衡学习演唱,同时与钱金福、王长林学身段练武功,又得到杨小楼、王瑶卿的指导。初唱为票友身份,专学谭鑫培,以演《战太平》《四郎探母》《桑园寄子》《捉放曹》《南天门》《空城计》《汾河湾》等谭鑫培常演出的剧目受到好评,被誉为“谭派名票”。

他有很高的文化素养,精通音律。二十年代末,自己挑班后,又在“谭派”基础上,博采众长,吸收京剧其它行当和京韵大鼓的唱念方法,根据自己的嗓音条件, 创立了以音韵声腔取胜,具有自己演唱方法的艺术,世称为“言派”。他独擅剧目《卧龙吊孝》、《让徐州》、《上天台》,这些剧目“谭派”老生所不演,独辟蹊径,成为“言派”名剧。

“言派”艺术以唱腔取胜,唱腔都符合剧情和人物思想感情,对京剧老生演唱艺术的发展有很大贡献。言菊朋的演唱特点是:腔由字生、字正腔圆、吐字、归韵精确。在演唱上,多用字重腔轻的方法,旋律丰富,抑扬顿挫,千折百回,若断若续,变化多端。行腔似险而实圆,似纤细而实苍劲。每出戏的唱腔都各有异致绝少雷同。他的念白也深具功力,字字清晰,娓娓动听。

20世纪20年代末,随着社会风尚的改变,京剧舞台也发生了变革,在演唱上更追求于工巧细腻,身段动作更重于柔顺圆美。此时,言在学谭上虽然能得其神似,但由于他在近40岁的时候,嗓音发生了变化,缺少谭嗓所特有的高亮醇厚。在这一主客观均出现了变化的情况之下,言不得不改弦更张。于是,他根据时尚的需要,并结合自己嗓音的特点,在谭派演唱艺术的基础上,进行创造变革,通过不断的舞台实践,遂创造了精巧细腻、跌宕婉约,在轻巧中见坚定,在朴拙中见华丽的言派特有的演唱风格。

言派艺术的主要特点,在其演唱。言菊朋有较好的文学修养,对音韵学研究颇深。言派演唱的特色之一是能够根据语音和声乐科学的道理,正确地处理字、声、腔的关系。按一般道理,声音的优劣,在于用气之道;吐字的真切与否,与唇、齿、舌、牙、喉位置的运用有密切联系;行腔则是声、字结合的不同频率、节奏变化的表现。言演唱所遵循的“腔由字而生,字正而腔圆”,正是他演唱实践的概括性总结。听言菊朋演唱,字清而不飘不倒,声音清润响亮而不焦不暴,腔高苍劲圆柔富于变化,是他科学地进行演唱实践所获得的声乐效果。言派演唱艺术的另一特色是在表达感情时的真切细腻,尤其擅长表达悲苦、凄凉的感情。他常说表演艺术“必须求其神似,而不能求其貌似”。他认为创造言派唱腔的目的,“不但在于娓娓动听,而且在于表现复杂细腻的感情”。言的代表作《卧龙吊孝》中反二黄唱段的 “料不想大将军命短”、“空留下美名儿万古流传”唱句和《让徐州》中西皮二六唱段中的“众诸侯分疆土各霸一方”等唱句,人们正是在委婉动听的旋律中,感受到了诸葛亮的悲恸和陶谦心情上怨望、不安的复杂心情。又如《击鼓骂曹》一剧的“鼓套”,一般演来多注重鼓点的流利稳健,而言演该剧时,却十分注重击鼓时祢衡心态的表现,他认为“在这出戏中,祢衡无端遭受贬辱,他的一肚子闷气直到打鼓这一刻间,才得一吐为快。这是这个人物显示才学、一露光彩的重要时刻,所以,这个鼓非打得听众动容不可。”言菊朋“击鼓”的一段表演,以鼓点流利、情感饱满受到观众的称道,正在于他用击鼓技巧抒发了祢衡怀才不遇的满腹怨愤感情。艺术的个性表现,是艺术存在发展的重要条件之一,也是艺术家水平的反映。言菊朋在重视对生活的观察和吸收的基础上。他更注重发挥自身的天赋条件,他反对“依样画葫芦”的方法去学别人,更反对“死学别人的毛病”,反对削足适履地“贬抑自己的天赋,去迁就人家的弱点”。当言菊朋在学谭的基础上,根据自身条件创立言派演唱艺术,被一些人攻击为“怪腔”后,他曾发表了这样一段谈话:“人家老以为言腔为‘怪腔’,可他们就不肯研究一下,它‘怪’在哪儿,也不肯研究一下我言某人为什么要创造这样一种‘怪腔’。像我这样一个没嗓子的人,如果换了别人,早就不吃这一行了。可我偏要吃这一行,偏要唱戏,而且偏要唱好。” 言菊朋创立的言派唱腔艺术,是对京剧艺术的丰富和发展。

西方现代哲学

王恒,男,汉族,南京大学哲学系教授、博士生导师,系副主任。为本科生(本系、文科强化班)讲授过:“欧洲哲学史”、“现代西方哲学”、“西方哲学原著选读”。

为研究生开设过:“古希腊哲学”、“现代西方人本主义哲学”、“现象学与存在哲学”、“海德格尔研究”、“列维纳斯研究”、“后现代专题研究”。

陈亚军,男,1960年11月20日出生于安徽滁州,籍贯江苏响水人。曾任复旦大学哲学学院教授、“杜威研究中心”主任、博士生导师。现为南京大学哲学系教授、博士生导师。

西方文化概论集 赵林

赵林,男,1954年11月8日出生,哲学博士。现任武汉大学哲学学院二级教授,国家教学名师,享受政府特殊津贴专家,澳门科技大学特聘教授,香港汉语基督教文化研究所学术委员。主要教学研究方向:西方哲学、西方文化、基督教思想史。

已出版《黑格尔的宗教哲学》、《西方文化概论》、《西方哲学史》等学术著作、演讲集和高校教材18部,发表学术论文170余篇。主讲的“西方哲学史”和“西方文化概论”课程分别于2006年和2008年被教育部评为国家精品课程;主讲的“古希腊文明的兴衰”课程于2011年被教育部评为“中国大学精品视频公开课”首批上线课程;主讲的“西方文化概论”课程于2013年被教育部评为“首批中国大学资源共享课”上网播出。

京剧 崔英 选段

崔英,男,京剧老生。1970年开始对京剧演唱产生兴趣,并经常参加业余京剧活动。曾师从名票庞连元学余派老生,后又学习谭派《战太平》、《定军山》,马派《三娘教子》、《黄金台》等剧目。在首届国际京剧票友电视大奖赛中获“银龙奖”,并受到京剧名家厉慧良的亲自指点,在第二、四届“和平杯”中国京剧票友邀请赛中,均获“优秀票友”荣誉称号。后下海参加重庆市京剧团。

京剧 陈少云 选段

陈少云,国家一级演员,国家级非物质文化遗产项目“京剧”代表性传承人。上海京剧院著名麒派老生,第十一届中国戏剧梅花奖获得者。陈少云出身梨园世家,师承方航生、侯育臣、达子红等,工文武老生。后向著名麒派老师张信忠、明毓昆、杨派老师曹世嘉学戏,1980年拜著名麒派老生赵麟童及戏剧导演阿甲为师,现又得到京剧名家小王桂卿指点。他在新编京剧连台本戏《狐狸换太子》中饰演的陈琳、在新编京剧《十五贯》中饰演的况钟都大获成功,被认为是当今优秀的麒派艺术继承人。

京剧 尚长荣 选段

尚长荣,上海京剧院演员中国戏剧界首位梅花大奖得主,国家级非物质文化遗产首批传承人。曾三次获得上海白玉兰戏剧表演艺术主角奖和中国戏剧节优秀表演奖、中国京剧艺术节优秀表演奖、中国艺术节优秀表演奖以及文化部“文华表演奖”等。原名尚叔欣。1940年生于北京,祖籍河北省邢台市南宫县,四大名旦之一尚小云之第三子,当代最负盛名的净角艺术家。开创了架子花脸铜锤唱,铜锤花脸架子演的艺术模式。 曾任中国戏剧家协会主席 ,曾两次获得全国五一劳动奖章,上海市劳动模范、全国先进工作者。2017年6月18日被授予中国文联终身成就戏剧家荣誉称号。

上海戏剧家协会主席、中国戏曲学院教授、上海戏剧学院教授、上海京剧院艺术指导,上海市戏剧家协会名誉主席。2016年12月,当选为中国文学艺术界联合会第十届荣誉委员。 2017年6月,获得中国文联终身成就戏剧家荣誉。

京剧 康万生 选段

康万生,出生于吉林省,6岁时随父母到天津。1957年,考入小红花儿童艺术剧院,两年之后考入天津戏校,开始正式演出。康万生主工裘派花脸,是我国著名京剧表演艺术家、天津京剧院著名铜锤花脸、国家一级演员。中国戏剧家协会会员,天津剧协理事。

京剧 余叔岩 余派传人专辑

余叔岩,男,京剧老生。湖北省罗田县人,生于北京。谱名第祺,字小云,官名叔巌,巌与岩通,巌字笔画太多,所以常用“岩”代替。余三胜之孙,余紫云之子。余叔岩在全面继承谭(鑫培)派艺术的基础上,以丰富的演唱技巧进行了较大的发展与创造,成为“新谭派”的代表人物,世称“余派”。

唱段包括:余叔岩,孟小冬,李少春,陈少霖,王少楼,杨宝忠,谭富英,陈大濩,范石人,张文涓,杨宝森,祝荫亭,李止庵。

京剧 赵群 选段

赵群,原上海京剧院国家一级演员,现任上海戏剧学院戏曲学院副教授,戏曲表演专业主任。工张派旦角青衣,祖籍天津。出生于天津的一个梨园世家。1988年9岁考入天津艺术学校京剧科,1992年,赵群在参加天津市政协举办的一次演出活动时,被张君秋先生称为“一棵难得的艺术新苗”,当即指定她参加翌年在北京举办的“张君秋先生舞台生活60周年纪念演出活动”。1995年毕业并留校进修,1998年12月分配到天津京剧院,1999年4月加盟上海京剧院任主要演员。先后师从薛亚萍、蔡英莲、王婉华、梁谷音、 王芝泉等京昆名家。常演京昆剧目40余出,并在十余出新创剧目中出演女主角。2010年作为人才引进调入上海戏剧学院戏曲学院担任戏曲表演专业教师,2011年元月起担任戏曲专业主任。

京剧 孙岳 选段

孙岳 (1933-2004),男,京剧老生。1933年11月生于上海。2004年5月25日在北京病逝,享年七十一岁。 他的妻子李韵秋是著名的京剧旦角演员。

自幼受父亲孙钧卿的熏陶,酷爱京剧。初由谭派名师产保福启蒙学艺,又得程君谋的指点。10岁在上海卡尔登舞台演出。由于孙钧卿、产保福先生崇尚谭鑫培,对余叔岩的余派老生艺术又深有研究,因而孙岳从小又奠定了谭派和余派老生艺术的良好基础。1951年由上海南洋模范中学毕业考入中国戏曲学校,得著名余派老生贯大元先生悉心传授。1956年在中国戏曲学校实验剧团工作。1958年到中国京剧院,参加了《杨门女将》、《强项令》、《初出茅庐》、《满江红》等剧目的演出。1961年,正式拜谭富英为师,得谭门亲传。不久由于十年动乱,致使他难以有机会登台演出,而这是他精力最充沛旺盛的而立之年,令其终生抱憾不已。粉碎四人帮以后,孙岳同志以满腔热忱、全身心地投入到排练和演出中去,并随团长期深入工矿、农村、部队、县城等全国各地的基层演出,受到群众的热烈欢迎。

主播资料

回到顶部

/

收听历史

清空列表