节目简介

# 襄汾县历史由来

# 晋襄公执政成就

# 魏国襄陵邑沿革

# 汾城县地名变迁

# 晋国桥之战胜利

# 秦穆公女儿劝谏

# 晋国主帅先侄争议

# 晋国柔性治国策略

# 秦国东进战略调整

# 晋襄公谥号含义

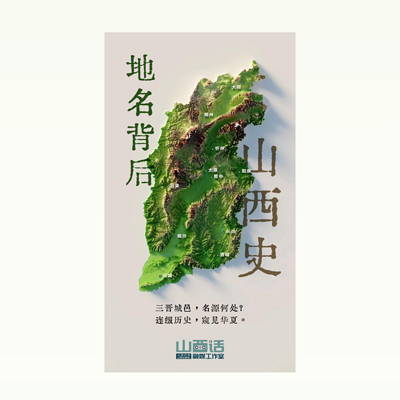

襄汾县由襄陵县与汾城县于1954年合并得名。汾城县在战国时为魏国成译,北周时设太平县,后因民国时期全国多地重名恢复旧称;襄陵县因晋襄公陵墓得名,西汉设县后除王莽时期短暂更名外长期沿用,两地合并后形成现今襄汾县的历史地理基础。

晋襄公为晋文公之子,其执政面临继承雄主功业与平衡朝局的挑战。他在桥之战中抵御秦国进攻,虽因释放秦军俘虏引发争议,但通过柔性策略实现国政平稳过渡,既重用老臣又提拔新晋人才,缓解了权力交接的潜在危机。

晋襄公对外采取克制战略,遏制秦国东进并巩固晋国霸业。通过缓和与东方诸侯的关系,为晋国创造有利的外部环境。其谥号“襄”体现甲胄征战与德行兼备的特点,虽在后世声名不显,但襄陵地名印证了其历史贡献,成为晋国霸业承前启后的关键人物。

地名变迁与政治遗产共同构成襄汾的历史脉络。从战国襄陵邑到北周太平县,再到合并后的襄汾县,地名更迭既反映行政区划调整,也暗含对晋襄公治国成就的纪念,揭示了地域文化与历史人物评价之间的深层关联。

评论

还没有评论哦

回到顶部

/

收听历史

清空列表