众所周知,全中国最有学问的人啊,都在北京开出租。自然而然,故宫导游的学问也就低不了,不然生意都没了。但我们去故宫的时候,好像也没怎么听他们说过要如何欣赏中国的古建筑群。您猜怎么着,您要打开《雍正王朝》这么看啊,导游见着您都夸真地道,那是真地盖了帽儿了。

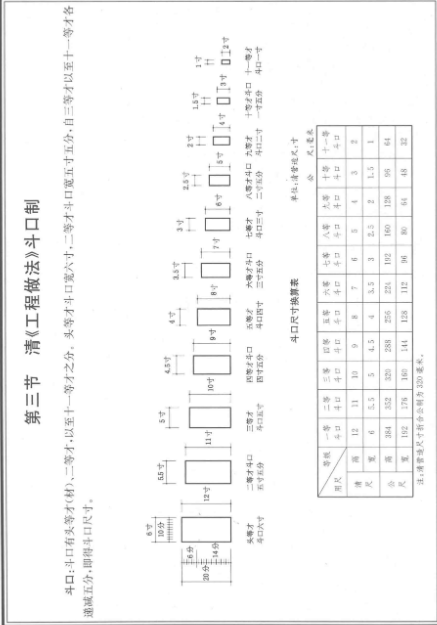

你可以先告诉他,研究中国古代建筑就离不开两部古籍,一部是北宋的《营造法式》,另一部就是雍正临死前一年(1734),工部颁发的《工程做法则例》。这是一部条例性质的文件,主管部门拿它作为核定经费和验收的标准,工匠照此施工也能更加方便,自此古代官式建筑发展也就趋于稳定、标准化。

之前的音频,咱们聊了宋式建筑的特征,经历了元明的不断发展,清代北方官式建筑外观有了以下变化:1、正脊和檐口更加平直;2、用材更小;3、斗栱小而密;4、没有明显的侧脚。

注意啊,咱们这里说的偏向于北京地区的官式建筑做法,中国地大物博,各地官式建筑多多少少会带点儿地方特色,所以啊具体建筑具体分析。

第一个原因主要是:当时北京地区北方官式建筑的角柱和平柱同高或几乎同高,也就是「生起」之法用的不大多了,这个我们在上期音频详细说到过,忘记了的朋友可以点回去反复观看。

其次,对于中国古建筑来说,木材很重要,木头越大,发挥的空间也就越大。但是大木头其实近似于一种不可再生资源,随着历朝历代的不断消耗,到了晚明,中国内陆地区已经很难找到合适的大木料了。

我们看梁思成先生画的这张图直观地感受到这个问题,也就是斗栱和立柱的比例越来越小了,也就是用材越来越小了。

但是活人不能给尿憋死,被尿憋死的那是复活节岛,客观条件的限制倒逼了元明的建筑技术进步,清代的匠人们在此基础上,可以用更小的木料打造更大的宫殿,比方说太和殿的金柱就是中间一根柱芯+外圈八瓣木头拼出来的。

这个做法其实嘉靖皇帝重建时已经开始用了,大木头确实不再好找。同时宫殿尺寸缩水明显,原先的奉天殿能铺满整个月台,现在缩水成了这个样子。

那么第三点,斗栱变得小而密。我们从正立面看,《营造法式》规定,最中间的这间「明间」补两朵补间铺作(斗栱),而《做法则例》只规定了两个斗栱的间距为 11 斗口,中间有几个补间不做特别硬性规定。

那么什么是斗口呢?斗口制是清式建筑用来控制建筑规模的尺度,举个例子一个清式的城阙角楼类建筑,用到了四等材,那么两朵斗栱的间距就在 158.4cm。还有一点就是侧脚。

我们上期说到过,宋式建筑的角柱会分别向正面和侧面,移动0.01 倍和 0.008 倍的柱高,而清式的高规格大式建筑,其角柱只会在正面向外挪0.007 倍的柱高,低规格的小式建筑为 0.01 倍柱高。明清称之为「掰升」。

所以在这些技法演变的共同作用下,清式建筑的线条也就显得更加稳重。这两期节目,我知道对大家来说很难懂,但只要你反反复复收听这些基础内容,你就会发现,虽然中国历朝历代建筑线条曲线会有差异,但是这些技法基本上都是有迹可循的。《营造法式》是北宋对前代的建筑技术汇总,本身就是研究唐代建筑的重要资料,而雍正颁发的清工部《工程做法则例》,多数工艺技法都可以在《营造法式》中找到源头。

单就建筑角度,唐宋元明清一脉相承。

所以某些营销号口中的「日本更好地继承了大唐」、「要看大唐神都就得参考京都」之语,第一低估了古代科技传播难度,第二凸显了自己对本国文化和他国文化的认知浅薄。明明是个中国人,一张口就像是个图拉夫,只知道「中国太牛逼了」,结果也不知道到底牛逼在哪,夸都没夸对地方。一不小心还成了尬夸岛国,搞得太君给你发工资似的。

所以 12 月 19 日的时候,我说了:皇家为了凸显皇家庄重森严,单体建筑的线条都很简洁,但是会通过建筑群空间的营造,制造出皇权的尊崇。在这点上,故宫更是达到了登峰造极的地步。

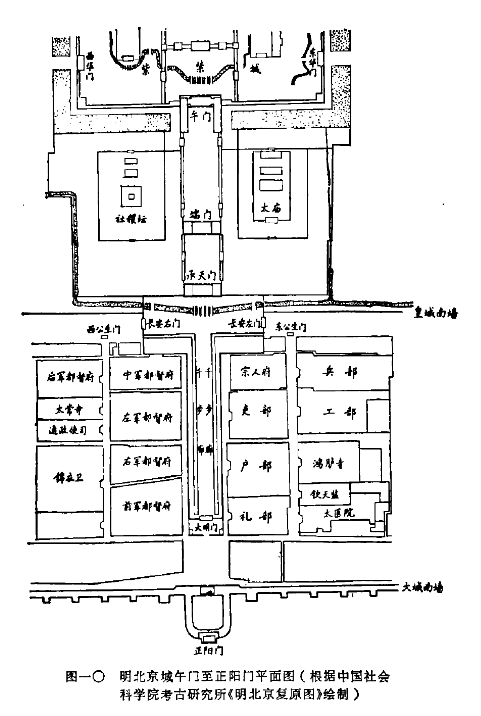

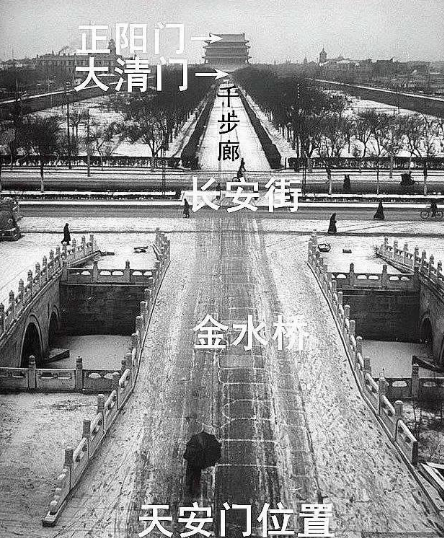

咱们现在去故宫多了,不少人觉得进了「天安门」就是皇家禁地,其实一开始不是的。原先在天安门南边,还有个「大明门」,入清后叫「大清门」,民国的时候改成「中华门」。连接中华门和天安门的,是这么一个 T 字形的狭长空间,就是消失了的「千步廊」。

我们现在看天安门感觉不大,那是因为前面的这些古建筑都拆了,没衬托了,直接暴露在了一个东西宽 500 米,南北长 880 米的广场前,自然显小了。

但放古代呢?假如现在你穿越了,成了四爷,从户部处理完国库亏空,着急忙慌地要去乾清宫找你爹。

那么当你穿过千步廊的一瞬间,嚯,迎面扑来的是一个 300 米宽的开阔广场,将近十层楼那么高的天安门直接压到你面前。这种手法就是欲扬先抑,用这种方式让你直观感受到皇权的威仪。其实可以参考电影《妖猫传》,您要硬说这是朱雀大道那肯定窄了,但如果说是大明的千步廊,倒恰如其分。

不少朋友也比较好奇《妖猫传》的服化道,按照惯例,多多点赞,就一定会心想事成,懂的都懂~

这种感官的加强不是一次性的,后面的空间高潮还会接二连三。进入天安门后,空间再次变得相对狭长,让人从震撼重回压抑。接着你走过端门,哐~又是一个十几层楼高的建筑排山倒海地压过来,那就是午门。午门这种「凹」字形的样式,上可上溯到汉代的门阙、南北朝洛阳、建康的阊阖门,中可追溯到唐朝长安含元殿承天门、洛阳应天门、北宋宣德门,向下还有元代的崇天门,而现存古建筑中,唯一还带有门阙味道的只有这个午门。这就是一脉相承的体现啊,同志们!

穿过午门后,又是一个开阔的广场,也就是太和门广场,穿过太和门是故宫最大的广场——太和殿广场。故宫内的建筑看似「巨构突兀」,但实际上是张弛有度。

我们来回顾一下这个空间韵律:狭长、开阔、狭长、狭长、开阔、开阔,这也就是故宫的三大空间高潮。皇室就是通过这种以大衬小、以高衬低来彰显皇权威严的。

那么如果你四爷终于登基了呢,那你不妨站到太和门往午门方向看看,不过我上次去的时候,太和门还在修,咱留个悬念,等它修好的时候去感受一下。为什么我一直要你人走到古建筑群中感受呢?而不能只通过照片来看呢?其实这是中国古建筑,不同类别、不同用途会用到不同风格、不同审美决定的,是动态的而非静观的。

比方说不少爱好者说:清在紫禁城,明在武当山。

你在紫禁城里感受到的是皇权的尊崇,那武当山就会运用不同的空间营造手法,让你感受到一步一步登上云霄的飞升,这就是中式建筑群最牛逼的地方,你光看照片,那就是平平无奇古天乐。所欲,与其在单体建筑上画蛇添足,不如好好理解一下什么是「地大物博」,这不是书面上平面的四个字,而是层峦叠嶂的立体空间。所以上武当山千万不要坐缆车,不然就成了雾里看花了。

那么我们现在再回过头来看《鹤唳华亭》的这个皇宫建筑群,你应该就能直观体会到这种单薄感和苍白感,我们可以看看《末代皇帝》的这个片段对比一下。

其实这种含蓄的审美不少文明上都有,就拿服饰来说,远远得就让人觉得很闪很耀眼,那您就露了怯了,走近了一看说「真不错」的,那才是同道中人。

就拿剧中的这盏灯来说,你以为灯罩是塑料做的,但它应该是羊角灯,就是拿羊角做的,和纸灯笼、布灯笼比起来更防火。北京现在还有条胡同叫「羊角灯胡同」,可见以前需求量小不了,但是这门儿手艺现在会的人不多了,得先把羊角锯开,然后烫平,接着再刨到透明后粘在一起。这种灯做花灯,那是相当得漂亮,比不少影视剧中那种廉价的日式灯笼要有味道得多。

这是眼镜,大家都认识了,我大明肯定有了,别再拿这点吐槽我了。摘眼镜?不可能,绝对不可能!

剧中这么粗的辫子不太符合历史,18 世纪末的清国人,辫发还是如图这般大小,剧中那样得到更后世了。我一直相信,一个黑暗的时代没有粉饰的必要,它原本是什么样子那就拍什么样子。大家都是生活在新时代的中国人,继承传统的目的是开创未来,而不是让人天天想穿越回去。但是继承传统的前提还是得有传统可寻,那么我们第一肯定是要保护研究自己的文物古迹,其次才是去看看日韩哪些可以借鉴,哪些不能借鉴。至于这个问题嘛,咱们有机会聊的~886

fo x:慢点说

就 好:我来说几句

2526321318:语速太快,读稿流利不算牛逼。既然谈古论今,聊天是这么聊的?

王纳尼:单就建筑角度,唐宋元明清一脉相承。 这话说得好,中华文明五千年来,从未断绝!