节目简介

# 知识分子道德抉择

# 原则与生存矛盾

# 教师辞职捍卫尊严

# 日伪文化思想控制

# 战争阴霾笼罩北平

# 家庭生计陷入困境

# 坚守民族文化传承

# 日军推行殖民教育

# 顶梁柱的生存压力

# 良知对抗侵略统治

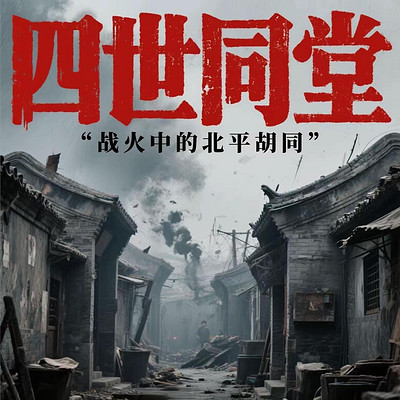

北平沦陷时期的生存困境

在战争阴霾笼罩北平的背景下,小羊圈胡同的物资匮乏日益严重。齐瑞宣作为家庭顶梁柱,面临日军推行的殖民教育政策与个人原则的剧烈冲突。英国府中文教职原为体面工作,但随着日伪文化思想控制的渗透,学校被迫增加日语课程及亲日宣传,瑞宣陷入原则与生存矛盾的道德抉择。

知识分子道德抉择的挣扎

瑞宣拒绝成为日伪文化思想控制的工具,公开反对奴化教育,强调教育者应坚守民族文化传承。面对校长“暂时妥协”的劝说,他坚持良知对抗侵略统治,认为精神独立比职业稳定更重要。其妻郁梅虽担忧家庭生计陷入困境,仍尊重丈夫教师辞职捍卫尊严的决定。

辞职后的现实挑战与精神坚守

辞去教职后,瑞宣在北平沦陷区的经济萧条中艰难谋生,家庭开支被迫缩减至极限。尽管日军威胁和生存压力令他产生短暂动摇,但目睹同胞苦难后,他更坚定守护爱国教育的信念。通过讲述民族英雄故事,他巧妙延续文化火种,体现知识分子的道德担当。

家国情怀与个人信念的启示

瑞宣的经历揭示:在日军推行殖民教育的黑暗时期,个人良知需优先于物质利益。其原则与底线的坚守,不仅是对职业操守的捍卫,更将家庭责任升华为家国命运的共同抗争。这种在生存压力中保持清醒、于困顿中传递希望的精神,成为乱世中的精神坐标。

评论

还没有评论哦

回到顶部

/

收听历史

清空列表