节目简介

# 故乡的课堂记忆

# 山河记忆与乡愁

# 草原千里金光

# 英雄祖训的坚守

# 流浪者的忧伤旋律

# 蒙古语文化困境

# 父辈隐忍的乡愁

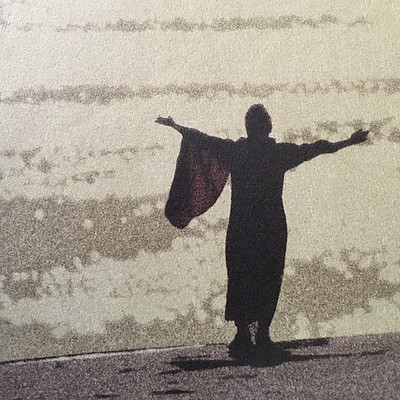

# 出塞曲的塞外呼唤

席慕蓉在《出塞曲》中以诗意的语言,表达了对自己从未谋面的内蒙古故乡的复杂情感。她自喻为“故乡课堂里的旁听生”,既无学籍也无课本,只能通过父亲的讲述、大漠风光的影像与圣祖大祭的仪式,拼凑出对草原山河的记忆。祖训中“不许流泪,不许回头”的英雄叙事,与她现实中无法用蒙古语唱完一首歌的文化割裂形成对比,凸显了身份认同的困境。

父亲对草原草香的追忆,成为乡愁的具象载体。暮色中与父亲共嗅的草香,触发了“长城外才有的清香”这一诗句,最终凝结成《出塞曲》的创作灵感。诗中“遗忘了的古老言语”与“黄河岸,阴山旁”的意象,交织着对故土山河的渴望与流浪者的孤独,呼应了血脉中奔腾的草原民族记忆。

文本通过家族叙事与个人经历的双重视角,探讨了山河记忆对文化归属的影响,以及语言断裂与地理隔阂带来的乡愁张力。席慕蓉以诗歌为媒介,将父辈隐忍的乡愁转化为对草原千里的集体想象,在“英雄骑马壮”的豪迈与“风沙呼啸过大漠”的苍凉间,完成了对故乡的精神重构。

评论

还没有评论哦

回到顶部

/

收听历史

清空列表