我是田耳,这次活动主题一定要跟旅行有关对我来说还挺为难的,因为我一个害怕出门、不爱旅行的深度宅男讲旅行的经历,确实有些为难。我总认为自己与旅行无缘,纵有出行,也一路恍惚着过去,难以留下记忆。

我相信,任何事情若想干好,须得打下童子功,若是后天补足,必会先天不足。旅行也是这样,我们小时候几乎没有机会出门,要说旅行,无非是父母出差时带自己去外地,蹭一蹭公家的福利,将费用降到最低。但我记得我们小时候对于远方有无比的渴望,正因为难得出门,所以望眼欲穿。记得父亲老是讲“明年带你出去”,但明年遥遥无期。每一家的情况都差不多,我记得,有时一开学,和几个小伙伴聚一起就专门吹牛,说假期里父母带我去了什么地方,看见怎样的风景,又吃了多少种没法更好吃的东西……彼此心里都明白,假期哪也没去,但就是忍不住胡吹海聊,过一把口瘾。我们心照不宣的友谊便这样开始。也有极为幸运的同学,真就随父母出了远门,甚至去过北京上海,开学以后班主任要这些幸运儿走上讲台,指着地图讲一讲远方的情况。在我看来,这无异于拉仇恨。

而且,我记得当时几乎每个男生都有离家出走的想法,父母老是不给我们外出,我们自己走!到初中,离家出走蔚为风尚,以差生为主,但身上没钱,出走几天还得回来,挨一顿打,受个处分,继续到学校里面当学生。他们也邀我,我答应,但他们走的时候我找各种借口拒绝,于是吃了很多白眼。初三时我咬一咬,准备离家出走,搭车去离县城最近的一个地市,瞎逛一圈又坐车回来,是周末,家里人几乎没有发觉。那天我晕得吐了好几回,但总算有了“离家出走”的经历,总算去了一趟远方。现在通了高速路,地市半小时就到,朋友们吃早餐喝下午茶都坐车过去,我感觉是县城太小买了车跑不开,他们要像遛狗一样地遛他们的车。

现在许多家长都找尽机会,带小孩走尽可能多的地方,这对不爱旅行的我是一种压迫,有机会陪女儿,一定是要外面走,要旅行,否则就对不起她。而她,才七岁,要我先做好旅行的计划,最后由她拍板决定。所以,我还得把计划做得富有吸引力。做这计划时,内心不免有种荒诞,对于旅行的理解,我与女儿又如何能够交流?

真正脱离父母,与伙伴出门,我已二十岁,头脑中仍是尚未成年的懵懂。那一年我有两次旅行,一次是和十来个伙伴,去到贵州铜仁汞矿。那是一片采空的矿区,我们一起住了有一周时间。那一次,或者还谈不上旅行,是有两位同学住在那片矿区,旅行就是到同学家门口走玩。因为钱不够,我们只能选择这样一个破败没落的地方过一种群居生活,我们都是复读班同学,再次参加高考成绩依然不理想,等待录取的过程中我们聚在一起有相互安慰彼此疗伤的意思,每天半天时间爬山下河,半天时间学习喝酒,在那特定的年纪和特定的环境里,粗糙的食物和廉价的酒水仍然给予我足够的,甚至不可磨灭的记忆。与之对照,另一次是一帮同学相邀去张家界,但出发的时候,只剩下四个人:一个同学,这个同学的女友,这个同学的弟弟,我。我想退出,钱已经交到那个同学手里,他反复劝我同游,保证不给我当灯泡的尴尬。但那时候旅行真是穷游,每一块钱都要算计着花,上厕所的次数都被同学严格规定。以致于在张家界曼妙的山水间行走,我不敢喝水,因为上厕所就得问那同学给五毛钱,免不了挨一记白眼。

同一年的这两次出行,给我烙下深深的烙印,首先对于景点不再感冒,害怕参团游,因为那就意味着受制于人。我对受制于人有了阴影般的记忆,自然排斥。自从我的家乡变成一个景点,我每天看着导游驱动游客,就像羊倌驱赶着羊群,我真搞不明白,为什么这么多人会热衷于参团旅游,一次次地被驱赶,却从未厌倦。当我可以自由地出行或旅行,却突然发现,自己蓄积已久的远行的愿望已经变冷。曾经,坐在自家阳台上,看对面山顶升腾起大堆大块的白云,看风吹过山冈引发扑簌扑簌的声音,内心就有莫名的悸动,而这种感受力已荡然无存。没有了对风景的感受力,也就没有了远方。

偶尔自驾外出,我要找的风景,往往是在这日益孤独的星球上尚存的旧日的遗迹。在那里,仍有人能够扔开手机,陪我喝酒聊天,仍有漆黑的夜晚将我们彼此拉近,让我偶尔回到二三十年前的生活场景中。于是我爱去偏远的火车站,山谷中深藏的小水电站,破败的工厂住宿区,还有沿途偶遇的环境闭塞的乡镇……我是如此顽固地想回到从前,怀旧的情绪近乎一种病,需要这些特定的场域或情境来救治。

很明显,我的旅行与写作密不可分,我总想找寻许多东西,这使旅行变得沉重,压迫着我不敢轻易上路。当然,为数不多的行程中,也有深刻的记忆和意外的收获。

2005年我陪父亲去了一趟贵州六盘水,是看望父亲惟一的舅舅,我的舅公。他本是矿工,在贵州最东边的铜仁汞矿干活,后来这个汞矿挖空,被调去贵州最西边的水城钢铁厂。舅公身体不好,父亲去看他也有告别的意思,所以待的时间久,有一个多月,又是冬天特别冷,大家仿佛一直围着火炉,喝两顿酒就算一天。我没想到是和舅公同时调往水城钢铁厂的,还有两百多个老乡,知道我们来,每天都有老乡串门,就为讲一讲家乡话。他们没有别的可讲,几乎都是谈各自经历,我从未像那一个月一样,听了这么多人的故事。其实每个矿工的故事可以说都极为底层,经历也都很曲折,充满不幸,奇怪的是这些人说起自己的故事,没有与那些不幸相配套的忧伤的表情,甚至有些人脸上不乏得意。于是我感觉到,当苦难和不幸成为一个时代共同的经历,成为所有人都不可避免的命运,成为生活的日常甚至唯一可能,那么我们对苦难与不幸的适应能力真是无比强悍。我捕捉到一种冷硬而又生动的生活质地,我想用语言描述出来。恰好那一个月里,舅公的大儿子,一个会理发的哑巴与我朝夕相处,他使得我想要写的这种语调变得触手可即。我把哑巴亲戚写成一个女理发师,于是有了中篇小说《一个人张灯结彩》。这个中篇改变了我的命运,我倚靠它获奖,成为作家一直写到今天。写这个中篇之前,我的所有小说都是取材于家乡,只有这一篇取材于旅行的见闻,是否便生发出不一样的质地?而获奖的运气是否又与这异质关系甚微?我搞不清楚,也许一个不爱出门的人,出一趟远门才必有收获,但这并未激发我旅行的兴趣。

当然,旅行中的况味,更多是五味俱陈,难以归纳。记忆中极深刻的,还有一个冬天,我们去到一处正待开发的地质公园,忽然天降大雪将我们困在山顶上的寨子。那寨子有一家农家乐,十块钱一个人,可以烤火,手机信号断掉,被困的十来个人只能围坐在一起讲故事。十块钱的饭菜不错,竟还有自酿的米酒随便喝,那一夜别人的脸上都是苦巴巴,没想竟会被困在这荒山野岭,惟有我暗自兴奋起来。屋外是被大雪衬出的幽蓝夜色,屋内炉火极旺,不可思议地暖和,听着别人抢着讲故事,我忽然想,这是不是我一直向往的生活?它脱离平日的苦闷,一帮不相干的人忽然被绑在一起,相互取暖,相依为命,我一直就渴望这种意外降临。酒一喝多,看着老板娘长得不错,再看一眼壮硕的老板,我忽然有了取而代之的想法……当时,我就巴不得一直困在这个山头。到第二天雪停了,车还一直下不了山。我没想到,第二天过了中午,我突然就烦了,脱离常规的生活,竟有如此多的不适,甚至,电话打不出去引发的焦虑,完全始料未及。傍晚,有人上来说路通了,我和所有人一样,几乎是连滚带爬地逃离这个山头。我忽然发觉,那些对于意外的向往,那些超脱日常生活的愿景,竟然浸透了虚情假意。

当然,我说了自己的旅行,说完以后我怀疑自己尚未有过真正的旅行,所以仍对旅行充满期待。我必须说服自己,这种期待并非虚情假意。

该专辑其他节目

- Part1 下午开场

- Part1 米亚科托|每个词都是一场旅行(译文)

- Part1 米亚科托|每个词都是一场旅行(原声)

- Part1 恩格伦|蛀洞:时间旅行的极简历史(原声)

- Part1 恩格伦|蛀洞:时间旅行的极简历史(译文)

- Part 1 李敬泽|消失的旅行者

- Part1 苏阳|黄河今流:从同心路到麦德林

- Part1 恩里克|辣椒与漆器:中国,墨西哥,第一次全球化(原声)

- Part1 恩里克|辣椒与漆器:中国,墨西哥,第一次全球化(译文)

- Part2 马家辉|旅途上的离散与重遇

- Part2 万之|我的西行记:在异乡“寻源”

- Part2 翟永明|两个弗里达

- Part2 小白|文字历险:历史迷雾里的人

- Part3 晚上开场

- Part3 李陀|思想的旅行

- Part3 文珍|旅行就是越过自我的边界

- Part3 弋舟|如在水底,如在空中

- Part3 王咸|日常生活就是我的旅行

- Part3 林婉瑜|诗和流行音乐,爱情与远行

- Part4 詹宏志|远方的鼓声:古城的召唤

- Part4 李宏伟|三本书标识的旅程

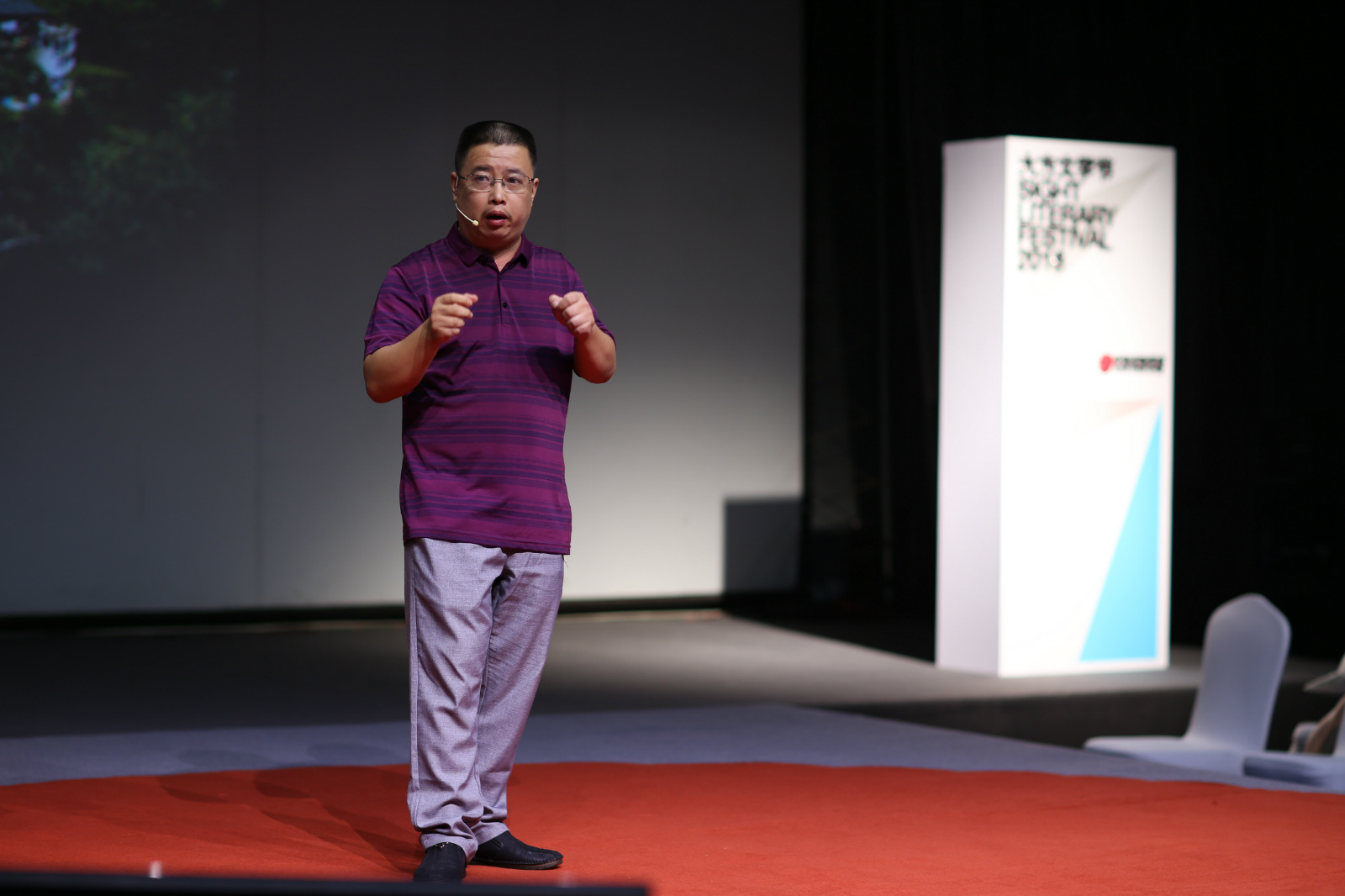

- Part4 田耳|与旅行无缘的旅者

- Part4 袁凌|《世界》与人