诗人:叶延滨

1948年生于哈尔滨,两岁时他随父母南下到武汉,4岁离开武汉进四川。在成都读小学的他,1959年随母亲到大凉山生活,在西昌读中学。中学毕业后,叶延滨到延安李渠公社插队当农民,之后陆续当过工人、文工团创作员及新闻报道干事等。1978年,叶延滨考入北京广播学院新闻系文编专业,毕业后在《星星诗刊》任副主编、主编共十二年。之后在中国作家协会任《诗刊》副主编、常务副主编、主编及编审。

干妈

她没有死——

她就站在我的身后,

笑着,张开豁了牙的嘴巴。

我不敢转过脸去,

那只是冰冷的墙上的一张照片——

她会合上干瘪的嘴,

我会流下苦涩的泪。

十年前,我冲着这豁牙的嘴,

喊过:干妈……

我驮着一个“狗崽子”的档案袋,

到圣地延安,

为父母赎罪——

为他们有神的力量,

没有在监狱,炮火中倒下。

为他们有人的弱点,

在和平的年代也生下我这个娃娃!

为他们在语言当子弹的战场,

只会说实话的嘴巴,

被无数弯着的舌头打垮……

带色的风清扫这狼藉的战场,

我是卷进黄土高原的一粒沙。

连知青也像躲避瘟疫一样讨厌我,

丧家狗——实际,也不算难听的话。

“孩子,住到我们家吧。”

“不!我不需要听怜悯的话。”

“孩子,我们老俩口也要个帮手,

我为你做饭,你替咱担水……”

也许,这只是一个借口,

但我的自尊的天平需要这块砝码!

从此,我有了一个家,

我叫她:干妈。

因为,像这里任何一个老大娘,

她没有自己的名字,

“王树清的婆姨”——人们这样喊她……

故事:

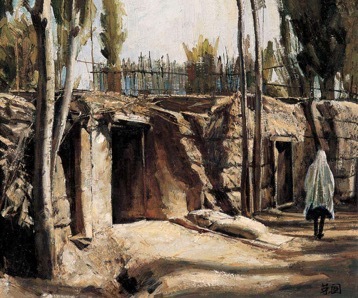

《干妈》,是叶延滨插队十年之后创作的,当时他已经在北京上大学。有一天,他得到两个老人先后去世的消息,情感的奔涌,促使他写下这组诗。

《干妈》靠叙事和气韵贯穿始终,这种情绪流,潜于诗人的叙述和追忆中,从而还原了一个最普通的中国农村老妇形象。诗人的诉说切己及人,带着深深的遗憾和忏悔,他通过回望当年在延安插队的知青生活经历并将其记录下来,也许不是要叙述一个故事,定格一幅画面,而是要在穿透性的书写中重绘一种人性之美。

叶延滨的这组诗以真情取胜,他虽然切入过去,但富有现实感,他立足于现实,却又不乏深沉的历史感。诗歌虽然以对话的方式在捕捉细节、恢复记忆,然而整首诗所呈现的,还是隐隐的苦难意识和悲剧色彩。

那往往被我们所忽略的生活,也许就是诗歌真情的源头。诗人试图接续上这个源头,将难以入诗的话题,写进了诗,而且写得如此凄美,如此富有力量。他所发出的怀念之声,诚挚、激越、声声是泪。在物质贫穷的时代,人心并不穷,在诗人的书写中,慈爱的干妈并非要被塑造成多么高大的形象,她在生活里摸爬滚打,经受屈辱,承受病痛,但她以超越亲子的琐碎之爱,救赎了一颗年轻的心。她之所以被诗人这样记住和书写,不仅是因为世俗的感恩,或许还是要落脚于底层劳动者身上那种母性本能和人格力量。

该专辑其他节目

- 赏析:宋炜《登高》

- 故事:陈翔《在国家图书馆》

- 朗诵:周涛《野马群》

- 赏析:沈尹默《月夜》

- 故事:李南《现在,曾经》

- 朗诵:赵野《春天》《天命之诗》

- 赏析:余怒《有所获》

- 故事:灯灯《拥抱》

- 朗诵:塞西莉亚•梅雷莱斯《解释》《极简抽象派之歌》

- 赏析:西川《一个人老了》

- 故事:于坚《罗家生》

- 朗诵:金汝平《献诗——给我的女儿金陶然》《回归》

- 赏析:潞潞《月光照耀着一只铁砧》

- 故事:叶延滨《干妈》

- 朗诵:郭建强《七月》《顶礼》

- 赏析:非默《自己的落日》

- 故事:白鹤林《孤独》

- 赏析:陈超《沉哀》

- 故事:林莉《梨花开满山凹》

- 朗诵:勃留索夫《耗子》《责任》

- 故事:王忆《她》

- 赏析:吕德安《父亲和我》

- 朗诵:勒内•夏尔《共同呈现》《互不理会》

- 故事:徐玉诺《将来之花园》

- 赏析:古马《青海的草》

- 朗诵:希尼《挖掘》

- 故事:吴投文《秋风起》

- 赏析:鲁迅《梦》

- 朗诵:胡弦《水龙头》《砧板上的鱼》

- 故事:鲍勃•迪伦《答案在风中飘荡》