6月12日,我们的开播纪念日,在这个特殊的日子里我们给所有收听的朋友送上一份小礼物,点击下图即可领取你的专属收听报告,赶快来试试吧 ↓↓↓

【彩蛋时刻】

彩蛋(一)清华大学的古籍

清华大学(Tsinghua University)是中国著名高等学府,坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园,是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。始建于1911年,初名清华学堂,是当时清朝建立的留美预备学校,1912年更名为清华学校。为尝试人才的本地培养,1925年设立大学部,同年开办清华国学研究院。1928年更名为“国立清华大学”。1937年抗日战争爆发后,组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,改名为国立西南联合大学。1946年,清华大学迁回清华园原址复校。1952年,全国高校院系调整后,清华大学成为一所多科性工业大学,重点为国家培养工程技术人才,被誉为“红色工程师的摇篮”。1978年以来,清华大学进入了一个蓬勃发展的新时期,逐步恢复了理科、经济、管理和文科类学科,并成立了研究生院和继续教育学院。目前,清华大学设有20个学院,57个系,已成为一所具有理学、工学、文学、艺术学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、教育学和医学等学科的综合性的研究型大学。

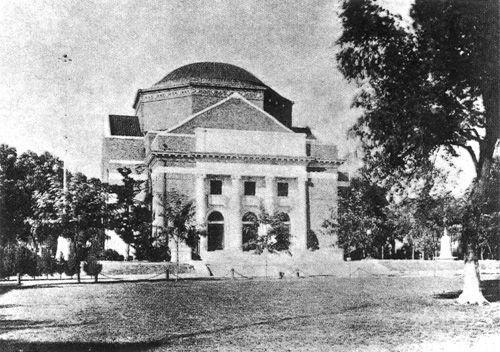

(清华校园)

清华大学收藏有许多珍贵的文化典籍。这些古籍从一个侧面反映了清华大学走过的百年历程。抗日战争期间,古籍中的珍本1940年在重庆惨遭日本飞机轰炸,从大火中抢救出来的残余部分如今被称作“焚余书”,依旧保存在图书馆中。2007后,这批有着不同寻常经历的古籍善本在清华大学90周年校庆前获得了新生。这批书可谓琳琅满目,珍品杂陈,具有很高的文物价值和史料价值,整理过程中还发现并澄清了一些误传已久的问题,对重新评价其价值有着重要意义。

(清华大学图书馆)

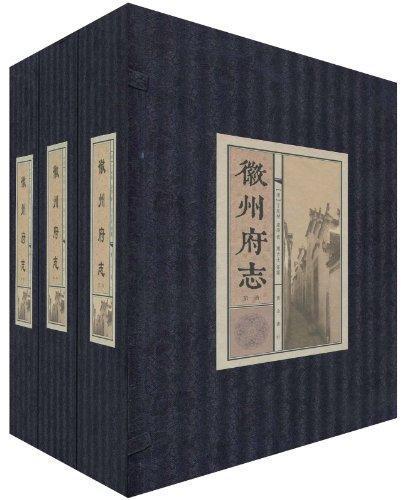

早在1911年建校伊始,清华就建立了专门的图书室。1929年清华大学买进杭州藏书家杨氏的丰华堂全部藏书47546册,使清华的古籍收藏质量陡然上升。丰华堂仅宋元明版书就有5000余册,抄稿本2161册,在金石、浙江文献、日本刻本等方面尤具特色。当时学校内外对丰华堂藏书的购进大都欢欣鼓舞,认为此事不仅使清华图书馆在华北第一,即使在全国也将居于首列,“岂仅为本校生色,亦中国文化学术之幸也!”至1931年新图书馆落成时,藏书已逾14万册,其中线装书约8万余册,缥缃盈架,规模可观。然而,此时日本侵略者的炮火已逼近了华北,学校做出决定,尽量将校产转移出北平城。1935年11月,图书馆所藏古籍中的珍品和西文书、杂志以及各院系重要仪器设备被装入417个大箱子,经由天津,运抵汉口,寄存汉口的上海银行第一仓库。这批古籍总6660种9692函,共12764册,分装224大箱,内中有清华馆藏全部宋元版书、雍正本《古今图书集成》、《大清会典》以及众多县志、文集的精善本,是当时馆藏古籍的精华。而丰华堂藏书尚未编目者和其他古籍只得忍痛割舍,留在北平。

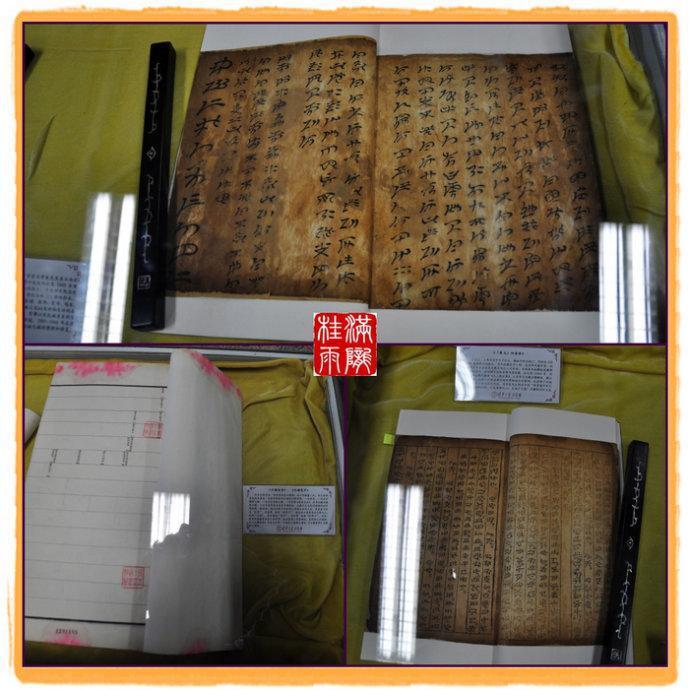

(清华大学保存的残卷)

1938年4月,原长沙临时大学更名为“国立西南联合大学”,清华、北大、南开三校学生迁往云南昆明。因交通极度困难,学校仅将各系教学急需图书提运昆明,而古籍善本则留存重庆北碚,寄存在北碚的中央工业试验所内。1940年初,学校以2000元为代价在北碚凿山洞一个,然而受托保管者不负责任,将这批宝藏放在地面房屋中,而将此山洞用作自己躲避空袭之所。1940年6月24日,日本飞机疯狂轰炸北碚,空投的燃烧弹使这批图籍顿时淹没在火海中,保管人麻木不仁,待大火烧至第三日晚才通知学校。校方立即组织人员连夜灭火,仅于灰烬中抢得残卷2000余册,而10074册珍本已尽付一炬,其中便有当时馆藏的全部宋元版书。馆藏古籍蒙受巨大损失,堪称清华大学图书馆古籍收藏的一段痛史。留存学校的图书同样遭到日寇洗劫。1937年7月11日,日军铁蹄开始横行清华园。图书首当其冲被洗劫一空,1941年以前被掠夺的图书大部分被运往关外,甚至运去日本,这些损失已无从查考;1941年又以“对清华藏书进行整理”的名义,由日伪若干机构各取所需,掠为私有,其残余图书约20万册连同钢制书架,全部被北平沦陷后成立的伪北京大学接收。抗战胜利后才陆续从北平各处收回部分图书。经统计,抗战期间清华大学损失图书确计为175720册,占当时全部藏书的79%。

(清华大学现存的焚余古籍)

为保护这些珍贵的遗产,清华大学从2000年6月初开始整理修复古籍,在厘清其版本、存佚、残损等情况后,工作人员南下北上,广泛联络了国家图书馆、上海图书馆等单位,调动国内古籍界一切具备修补技能的力量,以传统工艺开始了焚余古籍的修补工作。

(清华大学修补焚余书情景)

在全部277种、2358册焚余书中现存善本共58种,1003册。从时代和版本上看,尽管宋元刻本全部被烧毁殊为可惜,但明清精品仍多有存世,仅明版书便有13种,即明隆庆刻本《文苑英华》、明正德至万历间刻本《大明正德乙亥重刊改并五音类聚四声篇》等、明嘉靖三十三年汪宗元自刻本《皇明文选》、明万历二十四年陈大科刻《灵隐子》、明万历三十二年刻本《新编古今事文类聚别集》、明万历刻本《刻新编出像杨家府世代忠义通俗演义志传》、明刻本《皇明诗统》、《名山藏》、《国朝名世类苑》、《孔子家语》、明崇祯六年刻本《杜天使册封琉球真记奇观》、明末张溥刻本《宋史纪事本末》、明末刻本《七录斋诗稿》。其中如正德至万历间所刻的几部韵书和《皇明文选》、《灵隐子》等都是历代版本学家和藏书家所称誉的明代版刻精品。《大明正德乙亥重刊改并五音类聚四声篇》等书版式系从元刻本出,开本广大,字大如钱,纸墨古雅,存世者已极为稀少。

(焚余书中还保留了为数众多的地方志)

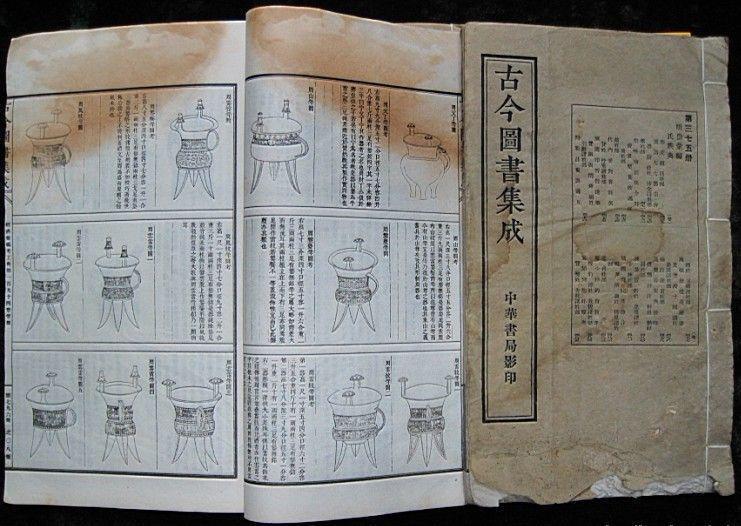

这批焚余书中最为引人瞩目的是清雍正六年(1726)铜活字印光绪描润本《钦定古今图书集成》。《古今图书集成》是我国现存最大的一部类书,由陈梦雷编撰,雍正六年以铜活字排印而成。因出自内府,印刷装帧极为讲究,选用上等开化纸或太史连纸,工艺精湛,是中国古代版刻史上的著名精品。全书10000卷,目录40卷,共5020册,号称“研综古今,搜讨殆遍”,集经、史、子、集之大成。因其卷帙浩繁,第一版只印了64部,加样书一部,在当时便为珍籍,近300年沧桑后仍完整保存至今的仅有可数的四五部,很多著名古籍收藏单位如北京大学图书馆、天津图书馆仅藏有其中数册或数10册。这部书在抗战期间也被运往西南,历尽兵、火、水、虫、鼠之灾,现仅存558册。这部影印的底本即所谓“光绪描润本”,它忠实地再现了100余年前重印《古今图书集成》的全过程。

(《古今图书集成》)

彩蛋(二)清华校园的建筑

清华大学早期建筑业已在 2001 年列入第五批全国重点文物保护单位,2016 年入选首批“中国 20 世纪建筑遗产名录”。保护范围主要包括宣统三年(1911)至 1912 年建造的清华学堂、同方部;1919~1925 年建造的大礼堂、科学馆、体育馆、图书馆(一期)等;1931~1933 年建造的生物旧馆、化学馆、图书馆(二期)、气象台、机械工程馆、旧电机馆以及明、善、静、平、新“五斋”学生宿舍,以及它们所附属的建筑文物。

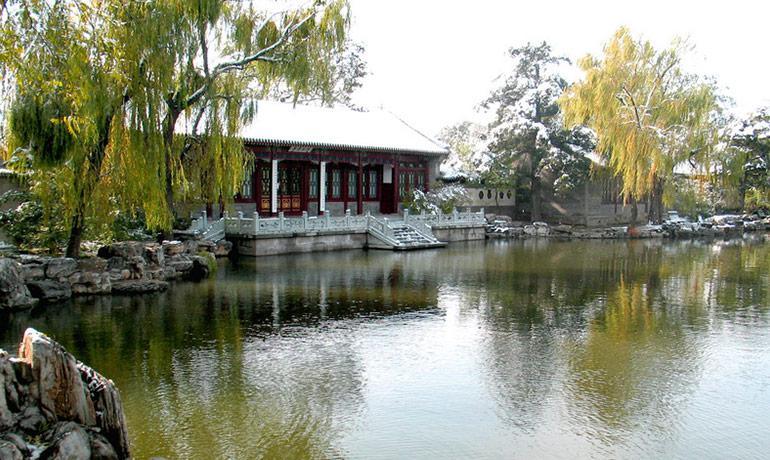

工字厅和水木清华原系清朝皇家园林熙春园的一部分,后经咸丰皇帝题名“清华园”匾额,遂改名清华园。道光皇帝第五子惇亲王奕誴曾居此为王府,民间称为“小五爷府”,以区别于当时还在世的嘉庆皇帝第五子惠亲王绵愉(“老五爷”)。后来继承清华园的奕誴之子载濂,因纵容其弟端郡王载漪支持义和团,被革职思过,清华园也收归内务府。这是 1910 年清廷择选此时建立留美预备学堂的命名来源。工字厅后有一小池塘,面向池塘上有“水木清华”匾额,传说为康熙御笔,两侧是清朝咸、同、光三代礼部侍郎殷兆镛撰书的名联:“槛外山光历春夏秋冬万千变幻都非凡境,窗中云影任东西南北去来澹荡洵是仙居”。

抗战开始后,清华南迁,校址为日本军队占领,工字厅西侧原吴宓教授所居的“藤影荷声之馆”被拆毁。文革爆发后,工字厅文物遭到大量破坏,“清华园”、“水木清华”匾额和对联都被拆毁,正门前和正厅前的两对石狮子被砸成碎块,水木清华景区原来的临水汉白玉栏杆被砸碎、推倒水中。闻亭上的明代大钟,也被拉下、弃置。

文革后,从库房中发现了“清华园”、“水木清华”两块匾额,经过油漆修复后重新悬挂起来,但对联没有发现,后来重新仿制。工字厅门前的石狮子已经无法修复,1972 年,学校工作人员从西门外靠近圆明园的旱沟中发现了一对体量相近的石狮子,便偷偷吊运回校,埋在甲所后山。文革结束后迅速将其挖出,摆放在工字厅正门前。工字厅内的石狮子和今天水木清华景区的栏杆,则都是后来陆续仿制的。

(水木清华)

大礼堂始建于 1917 年,由美国茂旦洋行的建筑师墨菲(H. K. Murphy)和达纳(R. H. Dana)设计,与图书馆一期、科学馆和西体育馆(又称西奥多·罗斯福馆,今西体门楣上尚存英文遗迹)称为清华早期四大建筑。大礼堂建成后几经修缮,最近一次是百年校庆前的 2010 年,重新修复了原屋顶,并对内部设施进行了更换,原折叠木制桌椅更换为更加舒适的毛制靠椅,对舞台、音响、水电设备也进行了更新。但礼堂的大理石正立面、铜质大门和正门前 1948 级校友捐建的草坪栏杆均为原物。

大礼堂内原悬挂两块匾额,即“寿与国同”和“人文日新”。“寿与国同”原指清华建立于 1911 年,和中华民国同龄,但解放后显然不合适,此匾被撤下。“人文日新”匾额在文革中被取下破坏,不知所踪。今天大礼堂内南壁上悬挂的“人文日新”匾额是改革开放后重新修复的。

(大礼堂1921年建成)

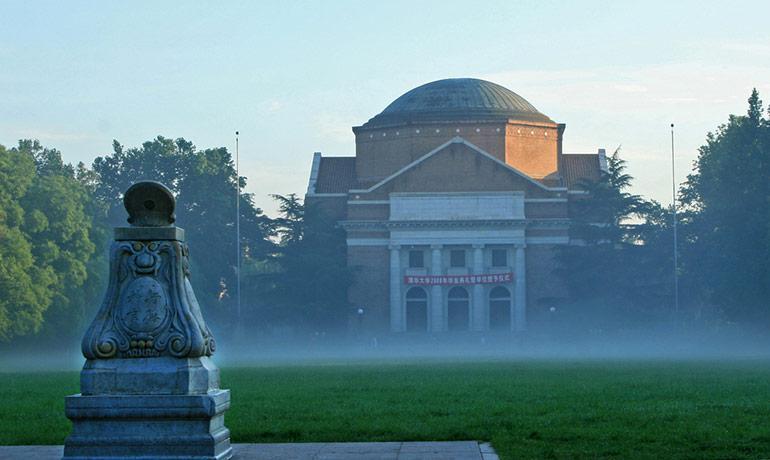

(今日大礼堂)

科学馆与大礼堂同属四大建筑之一,长期为清华物理系所在地。文革中,团派和四派武斗时,四派曾被围困在科学馆长达百日,科学馆四层的木构建筑被团派投掷的燃烧弹等武器焚毁。文革后重新修复,形成了今天的大屋顶结构。科学馆内部陈设也经过多次修缮,现为高等研究院驻地。

(清华学校时期的科学馆外景)

(现今的科学馆)

二校门原系清华正校门,1909 年始建。但后来学校四扩地域,二校门反倒居于学校之中,于是称之为二校门。民国时期此门是封闭式建筑,两侧是校卫队和邮局等建筑,面对通往照澜院的石桥。五十年代为了交通方便,拆除了两侧矮墙,二校门就成为一座牌坊式建筑了。文革中,二校门被毁,在其原址建造了毛主席塑像,并有林彪题词。

(民国时期的二校门)

(现在的二校门)

西体育馆原为纪念美国总统西奥多·罗斯福修建,1916 年起修建前馆,1931 年又增建了后馆。前馆原有罗斯福的浮雕像和纪念碑文,建国后都予以铲除,只有西体花岗岩门楣上尚存残余字迹。西体育馆建成后,曾是国内最先进的健身房,馆内有篮球场、手球场、80 码悬空跑道以及各种运动器械;此外还有暖气、热气干燥设备;后馆附设的室内游泳池,实行池水水源消毒,十分清洁卫生。抗战中曾被日军破坏,1946 年修复。1954 年冬,毛泽东曾经多次秘密来清华游泳,直到中南海游泳池建成。西体育馆南侧,原有汉白玉喷泉石雕一座,是 1919 级校友修建的纪念物,文革时被推倒,1977 年重新修复,但后来已经不能喷水。2011 年,西体育馆全面修缮,此处也重新建立马约翰先生塑像一座,而将原汉白玉喷泉石雕迁移到了主楼北侧、综体南侧、土木系何善衡楼东侧的空地上。

(冬日里的西体育馆)

彩蛋(三)《无问西东》沈光耀的原型

“无问西东”四字来自清华大学的校歌“立德立言,无问西东”,指的是美好的德行和与人有益的言辞是青春飞扬的根基,有了这两点,青春才有环顾四周,舍我其谁的豪气和资本。电影《无问西东》中,王力宏饰演的沈光耀,是西南联大的一名超级学霸。沈光耀出身豪门,是特别有希望的一个人。但因为时代的背景,他选择放弃了原本想有的优渥生活。他决意投笔从戎成为了一名空军飞行员,自愿参与了最残酷的战争。“奔赴一场劫难,却像去赴一场盛宴”。沈光耀这个角色让王力宏也非常崇拜,在接受采访时他说过:“沈光耀这个人物一直住在我心里。这么一个盛放的少年做了这么一个决定,虽然我们生活在一个和平年代,不需要做这么沉重的决定,如果是我处在那样的环境,我也希望自己能那么无私,为社会,为国家。他对我而言是一个很高的境界,所以我很崇拜沈光耀。”

(王力宏剧照)

沈光耀的原型是清华大学土木工程系学生沈崇诲,他出生于富裕家庭,是那个时代的精英,也是那个时代的“高帅富”。

(沈崇诲)

沈崇诲,1911年6月25日出生,湖北武昌人,祖籍江苏江宁,父亲沈家彝是中国著名大法官,曾是上海特别市高等法院院长。沈崇诲的母亲善良博学,不仅教他识字、算术、写作,而且还经常给他讲岳飞、文天祥等英雄的故事。1920年春,沈崇诲入北京成达高等小学读书。在这里,他受到了严格的纪律约束,成绩优秀、名列前茅。

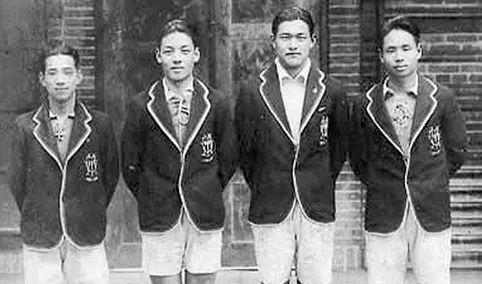

(沈崇诲(左二),1932年毕业于清华土木系,后投身空军)

1922年,他升入著名的天津南开中学。读书期间,他酷爱运动,体格非常强壮,学习也很用功,德智体全面发展。1928年,17岁的沈崇诲考入清华大学土木工程系,这是他青年生活史上的一个大的转变。在清华四年中,他是学校足球和棒球队的代表,并经常作为北平及华北区的运动选手,参加全国各地的运动会,获得不少荣誉。他南开、清华的老同学黄中孚回忆说:“有一次与外来的球队决赛,一球将他的门牙打落,血流满脸,队长和球员喊他下去,连观众都吼起来了。他因战况紧急,输赢只差十二分钟,频频摇手,毫不迟疑的撑下去,沈兄爱团体而肯牺牲的精神被认为是无与伦比。”

(沈崇诲从军)

沈崇诲对岳飞、史可法等英雄人物特别崇敬。1932年在清华大学毕业不久,他放弃了在绥远待遇优厚的工作,冒着大雪赶到杭州投考航校,被录取入轰炸科,毕业后留校任教官。1937年七七事变后,8月13日,日军又大举进攻上海。8月14日,沈崇诲奉命随第二大队轰炸日军第三舰队。激战中,他正遇日军在码头登陆,遂轰炸之,并炸毁堆在码头上的日军军火,使日军伤亡惨重,旗开得胜。8月19日晨,沈崇诲再次奉命轰炸敌舰,适遇敌战斗机袭击南京、杭州,其护航战斗机被迫迎敌,遂在无战斗机护航的情况下,与第九中队飞行员升空执行任务。沈崇诲飞临日军舰时,所驾2904号飞机突然发生故障,尾部冒出浓烟,速度减慢,脱离战斗队形。此时,日军旗舰“出云号”正指挥航队与中国空军激战,沈崇诲见此情景,破釜沉舟,与陈锡纯高喊着空军誓言:“我的身体、飞机,当与敌人的飞机、兵舰、阵地同归于尽!”接着便义无反顾地撞向敌舰,与敌同归于尽。他们的壮举向世界宣告了中国人誓死捍卫民族尊严的决心。惊天地、泣鬼神!沈崇诲殉国时年仅27岁。一代清华才子,满腹经纶,以躯捐国,何其壮哉!

(沈崇诲军装照)

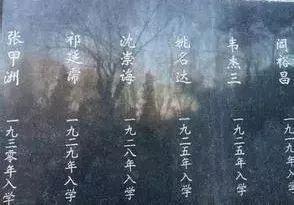

在清华西大操场南,校河与山之间,依山傍水,有一块黑色的花岗岩石板。石板上面有闻一多在内的43位清华校友烈士人名,沈崇诲的名字就在前十位。

(沈崇诲的名字被清华载入史册)

在南京紫金山北麓的航空烈士公墓园里,沈崇诲烈士的碑文如下:沈崇诲,中尉飞行员,烈士湖北武昌人。中央航校三期毕业,任空军二大队九队分队长。1937年8月19日于上海白龙港洋面驾机撞沉日舰,英勇殉国,时年二十七岁,追赠为上尉。

(南京抗日航空烈士公墓墓碑)

彩蛋(四)《无问西东》“七分钟读懂中国风骨”

《无问西东》片尾“七分钟读懂中国风骨”的彩蛋,着实震撼到了所有的观众。这7分钟,将大家如雷贯耳的历史人物一一呈现,大家的观影情绪被推向最高点。这些在影片中悄然出现、被人熟知、做出过杰出贡献的历史名人及大师们,在片尾被一一介绍。每一个名字和照片出现,就会引来观众一次默念和掌声。这些大师在他们的时代,“追求内心的真实,愿心之自由,共天地俊秀”。

彩蛋中记录的大师按出场顺序依次是:梅贻琦、梁思成、林徽因、梁启超、王国维、徐志摩、孙立人、冯友兰、钱穆、蒋梦麟、杨振宁、马约翰、钱锺书、沈从文、朱自清、陈省身、华罗庚、穆旦、闻一多、陈寅恪、袁复礼、邓稼先、蒋南翔。

(《无问西东》剧照)

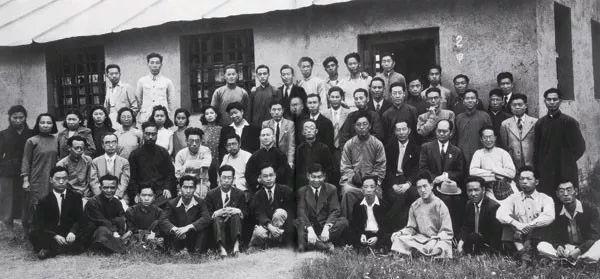

(《清华学校研究院同学录》中的教员合影,前排从左至右:李济、王国维、梁启超、赵元任)

(1946年5月3日,西南联大中文系全体师生在教室前合影。二排左起:浦江清,朱自清,冯友兰,闻一多,唐兰,游国恩,罗庸,许骏斋,余冠英,王力,沈从文)

大紧语录:

1、《无问西东》讲的就是清华的故事,而且这些故事我从小就耳熟能详。这部电影很聪明,它没有用真名真姓,当然你如果了解清华的话,你看这些人的扮相,你其实能看出来他们是谁,以他们的做的事情,他们讲的话。所以我看的时候当然一阵一阵鸡皮疙瘩,因为那么多我熟悉的人,一个一个出现。

2、我看剧本的时候觉得这电影野心很宏大,把清华四个时期的故事分别呈现。我说这个东西实现起来实际上是有难度的,因为你一个电影能把一个故事的情感积累起来,把一个故事里的人物的性格以及它的整个的人生,让观众去能追随,就已经非常不容易了,你如果要做四个时代,那就等于每一个篇幅都没有那么长。

3、《无问西东》中的很多人物本身是有非常强的积累,在电影之外,在历史上就有很强的积累。导致这部电影其实不用从头去积累这些人是谁,他们怎么来,他们要去哪儿。实际上只是捕捉他们人生中最重要的迷茫、转折和追求等等,就够了。因为观众可以用大量的已经存在于内心的温度、热血、爱国情感等去体会和诠释。

4、电影只要是打动人,它就是好电影,它就是有人看。《芳华》和《无问西东》都是逆袭。上来排片没有那么多,靠着口碑,靠着人们对青春、对时代、对历史、对国家的那些情感,一路逆袭走上来,让我很感动。

该专辑其他节目

- 【指北排行榜31】十大美男5付费

- 【文青手册31】《公牛历险记》付费

- 【闲情偶寄31】加州大火(上)付费

- 【指北排行榜32】十大美男6付费

- 【文青手册32】《无问西东》付费

- 【闲情偶寄32】拉斯维加斯CES付费

- 【指北排行榜33】十大美男7付费

- 【文青手册33】《汉密尔顿》付费

- 【闲情偶寄33】加州大火(下)付费

- 【指北排行榜34】十大消失的民国名校①付费

- 【文青手册34】郑钧付费

- 【闲情偶寄34】乡村教师付费

- 【指北排行榜35】十大消失的民国名校②付费

- 【文青手册35】《This Is Us》付费

- 【闲情偶寄35】爱荷华州与美式婚礼付费

- 【指北排行榜36】十大消失的民国名校③付费

- 【文青手册36】情人节付费

- 【闲情偶寄36】春节付费

- 【指北排行榜37】十大消失的民国名校④付费

- 【文青手册37】《大小谎言》付费

- 【闲情偶寄37】女权主义付费

- 【指北排行榜38】一只狗的梦想付费

- 【文青手册38】能量密度与人生选择付费

- 【闲情偶寄38】越过人生的山丘付费

- 【指北排行榜39】十大消失的民国名校⑤

- 【文青手册39】奥斯卡付费

- 【闲情偶寄39】女性朋友(下)付费

- 【指北排行榜40】十大消失的民国名校⑥付费

- 【文青手册40】《至暗时刻》付费

- 【闲情偶寄40】女性朋友(上)付费

钱钱 秦老幺泡凤爪:现在还想听晓松讲你现在看的电影 想跟你分享 而现在你或许在做你更感兴趣的事情去了

ETO淞:不知道第几次重叫指北了,听到这一集刚好王力宏的瓜爆了!哎…我最喜欢的王力宏居然也…这个世界怎么了?

时间的玫瑰:读名校的目的当然是插上翅膀飞走喽,比如晓松。

胡乱和尚:情话的伙夫,哈哈

边海:古籍遗失损毁真的好心痛!

王 某 人:笑死我了 演一个清华的伙夫 高老师自嘲还是到位

Gingercy:无问西东,那天看完电影,第二天确诊怀孕,现在小盆友都15个月了

郭兆生:你想错了

小鱼 nini:可惜的是大紧谈了这么多家国情怀,自己是美国人,挺尴尬😓

Miss 33:看的泪流满面,感叹在那样时代下的芸芸众生,青年可以迸发出追寻梦想的热情和坚持,中年有着一言难尽但是苦苦支撑的韧性

风中的歌,:很少看文艺片的我,看了无问西东真的好感动,看的流泪了

自从得了神经病,精神好多了。:期待老师的新电影,一定要有坚持自己的想法的电影,期待。

laofozhu:你对无问西东过誉了!如果处于个人情感情有可原,但只谈专业无片叙事和情感控制都有待提升。

丽尔摩斯:不想看,所以来听听。

维尼:看过《无问西东》今天重温,重点减了不少。

斑点猪:无问西东没看过,看过芳华,只记得片中强烈表现的等级制度下的产物,以及一个努力想要融入他们的活雷锋的悲哀结局

向北:随意讲是高晓松之精髓,无问长短都喜欢。

Shawn:高老师节目看了挺多了,几乎每次推荐的电影相比来说都比节目其他模块水准相去甚远,个人认为与老高老师人生体验有关,没有经历过底层人生的疾苦,可能很难感同身受,也很难做出人性深刻的作品。

昆夕:最后那段广告是什么的?

睡17~19分钟午觉:听不见啊,怎么回事