6月12日,我们的开播纪念日,在这个特殊的日子里我们给所有收听的朋友送上一份小礼物,点击下图即可领取你的专属收听报告,赶快来试试吧 ↓↓↓

【彩蛋时刻】

彩蛋(一):“被遗忘的”国父

亚历山大·汉密尔顿(Alexander Hamilton,1755/1757年1月11日-1804年7月12日),美国开国元勋之一,宪法起草人之一,经济学家,政治哲学家,美国第一任财政部长。2006年,汉密尔顿被美国的权威期刊《大西洋月刊》评为影响美国的100位人物第5名。

(汉密尔顿像)

关于汉密尔顿的早年历史有很多谜团。据传,他的外公是法国胡格诺派教徒,在西印度群岛定居,母亲名叫雷切尔·莱温。但是,历史学家始终无法确定他的父亲到底是谁。汉密尔顿的童年并不幸福,13岁时母亲去世,靠打零工为生,16岁因为一首描写飓风洗礼后西印度群岛的诗而被上流人士送到纽约求学。美国独立战争爆发后,18岁的他加入了北美民兵,凭借着惊人的天赋和努力,22岁即出任华盛顿副官,几乎起草了华盛顿所有的公务信件。

(年轻的汉密尔顿)

汉密尔顿的战绩和政绩都非常显赫:作为华盛顿的侍从武官,他对独立战争的贡献巨大,其中最著名的是1781年的约克镇战役;他是《联邦党人文集》最主要的执笔者;在华盛顿任总统时,他作为财政部长(1789-1795)政绩非凡,并创建了美联储的前身——合众国第一银行;作为联邦党人的首领,他为美国两党制的出现奠定了基础等等。

(10元美钞上印有亚历山大的头像)

提到汉密尔顿,就不得不提他的老对手托马斯·杰弗逊 (Thomas Jefferson),美国建国初期,有两种主张,一种是主张建立一个由少数富裕的精英组成的中央集权的政府,由以汉密尔顿为代表的联邦派大力宣扬,一种是建立一个由全民选出的代表组成的受制于地方自治的中央政府,即民主派,杰弗逊则是其的主要代表。作为两派的主心骨,两人在各种政策上针锋相对。

(汉密尔顿与杰斐逊)

如果杰斐逊是一个乐观主义者,那么汉密尔顿就是一个悲观主义者。童年的不幸与自卑让他深信“人性之恶”,他认为“人类在根本上不可信”,他对人类的自我管理能力持怀疑态度。他还认为“我们真正的弊病是民主”,他将其称为“毒药”,并预言一意奉行民主只会使社会“更加动荡不安”。因此他不留退路地站在公众对立面来维护联邦政府的行政权力,用自己的决心与才华,击退了所有对政府权力持反对意见的声音。

经济政策上,当杰斐逊、麦迪逊甚至华盛顿,在建国早期都倾向于把美国打造成田园牧歌般的农业社会时,汉密尔顿却明白没有强大的金融和现代工业,美国无法摆脱欧洲列强的剥削。因此他主张亲英国政策,主张模仿英国对美国进行工业化扩大联邦政府权力,同时在建国初期有魄力地发行美国国债,拯救了美国建国时期的政府信用,一定程度上稳定了金融市场。而杰弗逊的派别则主张亲法政策,强调民众的民主和收入的公平分配,支持农业发展。

(汉密尔顿雕塑像)

罗素曾经说“杰斐逊使美国变成民主政治的故乡,汉密尔顿使美国变成百万富翁的故乡。政治上的胜利属于杰斐逊,经济上的胜利属于汉密尔顿”。汉密尔顿无疑是金融界的天才,通过一系列的举措使美国走向富强之路,但对于其工业发展的思想至今却仍被人非议。在一般的经济学教科书中,汉密尔顿被视为“幼稚产业保护理论”的代表,高关税、禁令、补贴,所有这些违背自由贸易精神的手段。

汉密尔顿的一生是传奇的,同时也是孤独的,在他短暂的一生里,他似乎总显得与他人格格不入,但作为美国政党制度的创建者,汉密尔顿在美国的金融、财政和工业发展史上都占有极其重要的地位,其建国思想和政治遗产业对美国后来的长期发展产生了重要影响。纵观美国历史进程,毫不夸张地说,汉密尔顿的贡献甚至超过了美国的一些著名政治领袖,包括亚伯拉罕·林肯和西奥多·罗斯福总统,可惜的是,就名气而言,汉密尔顿坐实了“被遗忘的”国父之称。

彩蛋(二):“让人们倾家荡产都值得来看”的神作

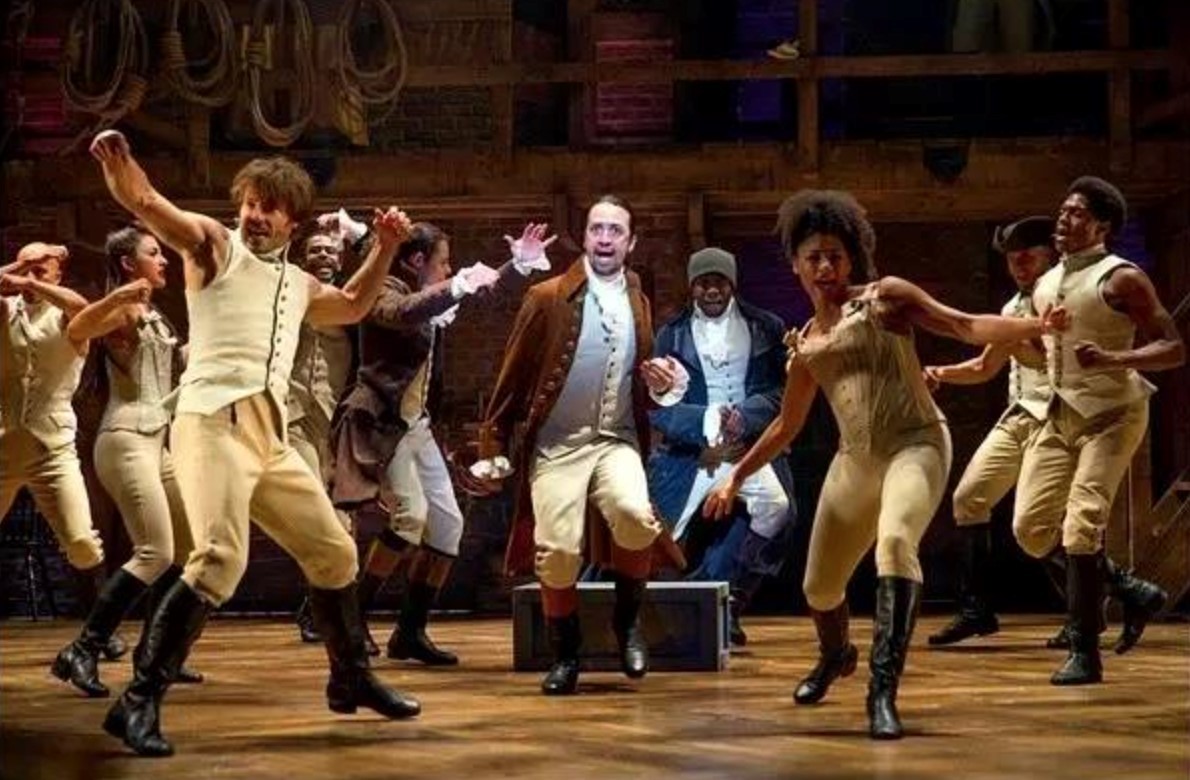

音乐剧《汉密尔顿(Hamilton)》目前仍是美国最受追捧的百老汇剧目之一,创下史上唯一一部单周以八场演出攒下300多万票房的记录。

(音乐剧《汉密尔顿(Hamilton)》海报)

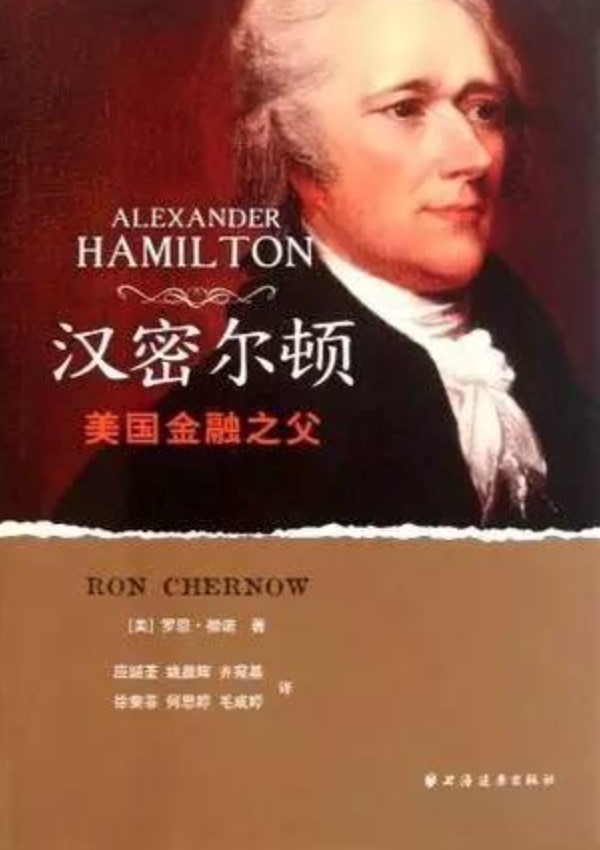

顾名思义,该音乐剧讲的是美国开国元勋亚历山大·汉密尔顿的故事。2004年,美国作家罗恩·切尔诺夫(Ron Chernow)将汉密尔顿的人生写成800多页的传记《亚历山大·汉密尔顿》,音乐剧作者林·曼威·米兰达(Lin·M·Miranda)受其启发,萌生改编的想法。

(《亚历山大·汉密尔顿》一书中文版)

这部音乐剧严格遵照历史,讲述汉密尔顿政治生涯中的几件大事,他的战友和政敌、他与妻子Eliza和长子Philip的深厚感情以及他犯下的错误。几位美国“国父”级别的人物亚历山大·汉密尔顿、乔治·华盛顿(美国第一任总统)、托马斯·杰弗逊(美国第三任总统)、詹姆斯·麦迪逊(美国第四任总统)轮番出场,在这部剧中征战沙场、撰写宪法、探讨经济局势,互相之间虽口诛笔伐,但又情深意切。剧中音乐以Hip-hop为主,穿插了Jazz、R&B、Tin Pan Alley等多种风格的歌曲。

与以往政治剧不同的是,该剧除了采用Hip-hop形式外,内容上也不是一部让人正襟危坐的历史剧。剧中汉密尔顿的感情生活,他和著名的斯凯勒姐妹(当时纽约最富有的家族)的友情和爱情,他的婚姻,以及建国之后让他承受骂名的政治性丑闻,都在剧目中占了很大的比重。这些剧情不仅成功地将汉密尔顿描述成一个复杂的人,同时也能在情节的安排上保持一种完整和平衡,不仅演绎了有关一个国家建立和建制的政治辩论,也从另一个方面印证了汉密尔顿性格里多情且感性的一面。

罗恩·切尔诺夫说:“人物的戏剧性的精髓,包括他膨胀的野心、聪明的头脑、对政绩的痴迷、奋发努力的天性、滴溜乱转的眼神,以及出现失误的判断力,都被表现的淋漓尽致。”这反应了近年来美国历史学界研究美国早期史方向的转变,即更注重把“建国之父”们描述为一个个丰满复杂的人,而不是一个个完美无缺高尚的神。同时,一个错综复杂、鲜为人知的故事,一个符合市场需求的题材,这些都是《汉密尔顿》成功的前提条件。

(林·曼威·米兰达)

这部剧这么受欢迎,还有一个重要的原因是强大的创作阵容:编剧加主演林·曼威·米兰达当时已是著名编剧、三座托尼奖得主,各路才华横溢的歌手和舞者也都加入到这部剧中。

出生于1980年的米兰达,是波多黎各后裔,除了编剧、词作者等身份之外,他还是一名饶舌歌手,他在大二时创作的《身在高地》便尝试Hip-hop曲风,用明快俏皮的风格把米兰达身边的生活琐事讲得令人热血沸腾。这在百老汇舞台上开创了先例,米兰达也借此获得了第一个托尼奖。此次《汉密尔顿》的一鸣惊人更让他成为《时代周刊》评出的2015年度人物之一。

米兰达曾说:“《汉密尔顿》其实表现的是现代的美国人,年轻、多元、充满激情。”所以,《汉密尔顿》提供了一种为新时代大众量身设计的“爱国主义”,这不仅适用于剧中所描写的美国诞生的历程,还是美国未来的走向。音乐剧展现出的现了美国长久以来包容的、多元文化相互融合的一面。

除了票房场场爆满,评论界中也获得一片赞誉。在戏剧类最高殿堂的托尼奖,《汉密尔顿》席卷全场,获得了11座大奖。值得一提的是:托尼奖关于音乐剧的奖项设置,一共只有16个,而《汉密尔顿》获得了全部16项奖项的提名。还有格莱美最佳音乐剧专辑奖和普利策戏剧奖。

奥巴马带着全家去看了两遍,并盛赞了《汉密尔顿》,有评论人戏称,这是他政治生涯中唯一一次和迪克·切尼(共和党人)意见相同。

上映期间,希拉里也在维特上表示对《汉密尔顿》的赞扬。

《汉密尔顿》将说唱歌曲的叙事技巧发挥到了极致,初登百老汇舞台时,便被《纽约时报》剧评人称为“让人们变卖房产、抵押孩子买票来看都值得“的神作,二手市场上普通票和VIP票一度被炒到了500和3000美元左右。

彩蛋(三)百老汇、外百老汇、外外百老汇

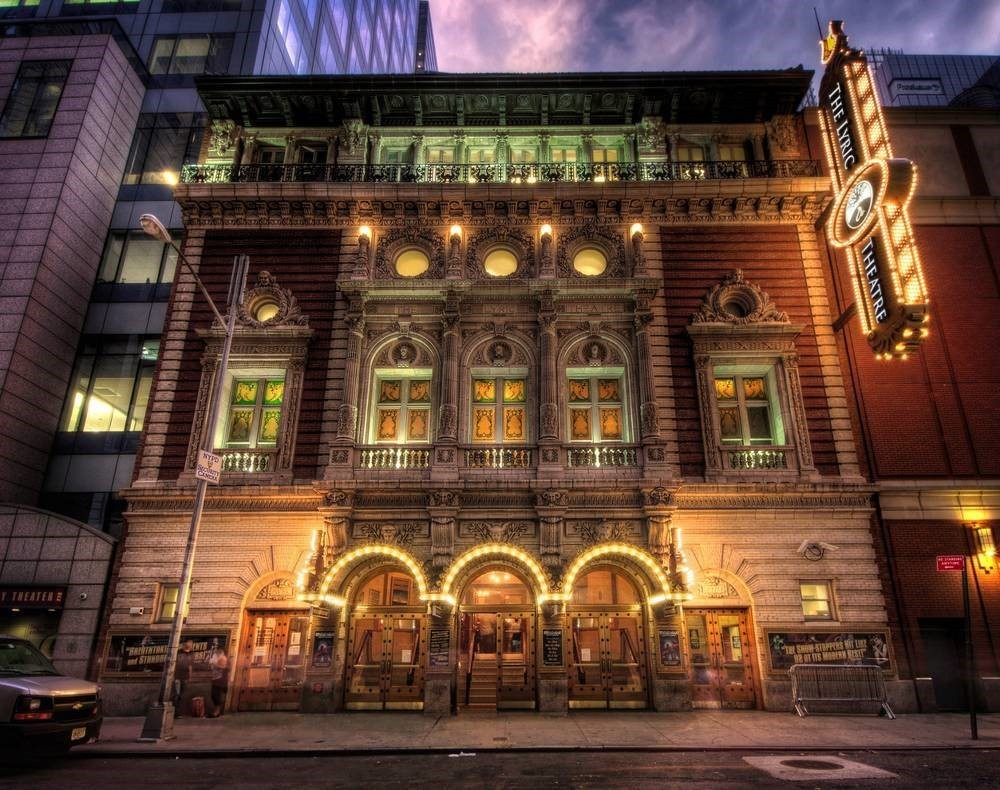

百老汇:指的是百老汇大道(Broadway),为纽约市重要的南北向道路,南起巴特里公园(Battery Park),由南向北纵贯曼哈顿岛。由于此路两旁分布着为数众多的剧院,是美国戏剧和音乐剧的重要发源地,“百老汇”因此成为了音乐剧的代名词。百老汇的历史可追溯至公元19 世纪初。当时的百老汇大道就已经成为美国戏剧艺术的活动中心。建立于公元1810 年的Park Theater是现今纽约百老汇剧院的始祖, 第二间剧院The Broadway在1821年才出现于百老汇大道 (Broadway) 上。百老汇在这期间的戏剧风格受到当时欧洲维多利亚风格(Victorian Style) 的影响极大。 伴随着移民潮及多样文化的冲击,属于美国本土的剧作家及演员才在这种意识刺激下出现。由于大部分的剧目都是改编自小说或文学作品,著作翻印再版或改编剧目的纷争不断,第一条关于著作权法的条文直至 1856 年才出现。

(纽约百老汇大道)

随着第一次世界大战的结束,百老汇剧院文化于二十世纪20年代开始迅速蓬勃发展,20年代末,是百老汇艺术的鼎盛时期,1925年这里的剧院达到80家之多,但这种好景却被30年代初的经济危机而划上句号。随着历史文化再次演进变迁,现今的 Broadway 不仅是一条贯穿纽约曼哈顿岛(Manhattan) 南北向的马路,更是剧院或是欣赏戏剧的代名词。

(利里克剧院)

“百老汇区”是指沿着百老汇大道 (Broadway) 从位于曼哈顿西41街(West 41st Street) 的 Nederlander Theater往北至西53 街(West 53rd Street) 的 Broadway Theater。而真正位于百老汇大道上的剧院只有Marquis、Palace、Winter Garden 、 Broadway 这4 家剧院。其实沿著百老汇区,周围林立的剧院也都归在百老汇区。

(Broadway Theater)

“百老汇”实际上有三个含义:第一个是地理概念,指纽约市时报广场附近12个街区以内的36家剧院;第二层含义是在百老汇地区进行的演出;第三层含义是整个百老汇产业。总的来说,百老汇是西方戏剧行业的一个巅峰代表,在戏剧和剧场这个行业代表着最高级别的艺术成就和商业成就。

(百老汇的路标)

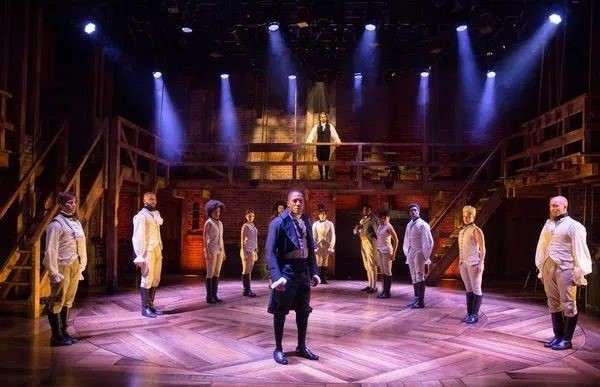

外百老汇与外外百老汇:纽约市大约有20家外百老汇剧院,以及300余家外外百老汇剧院。20世纪50年代,基于对于百老汇商业气息的反感,外百老汇大行其道。对于想要推出实验性或是太前卫的剧目,又不为百老汇剧院老板认同的制作人来说,外百老汇成为他们大显身手的好地方。外百老汇剧院,一般指的是百老汇剧院区外的中小型剧院。但也有例外,比如劳拉·皮尔斯剧院(Laura Pels Theatre)和戏剧中心(The Theater Center)都是地处百老汇剧院区的外百老汇剧院。想要区分外百老汇剧院,可以从两个方面来看。首先是座位数,外百老汇剧院的座位数需要在100到499座之间。除此之外在地理位置上,外百老汇剧院必须位于曼哈顿地区。现在纽约的外百老汇剧院有约85间左右。

(Off-Broadway 外百老汇)

为了更好地实现梦想,一批戏剧界的精英离开了制作费用昂贵的百老汇,前往纽约市的其他地区,如格林威治村附近,他们利用附近的旧教堂、废仓库、半地下室作为排演、甚至演出的场所。这些地方让观众有机会见识新的表演天才的演出,以及许多不为百老汇认同的带实验性的剧目。

(音乐剧《汉密尔顿》外百老汇版)

相对于百老汇,在外百老汇做一部剧的成本会低一些,这也为众多投资人和艺术家们提供了试水的空间。像《汉密尔顿》和《致埃文汉森》都是先在外百老汇上演获得好评之后,才正式登陆百老汇演出的。

(纽约华语话剧《西太后》在外百老汇演出)

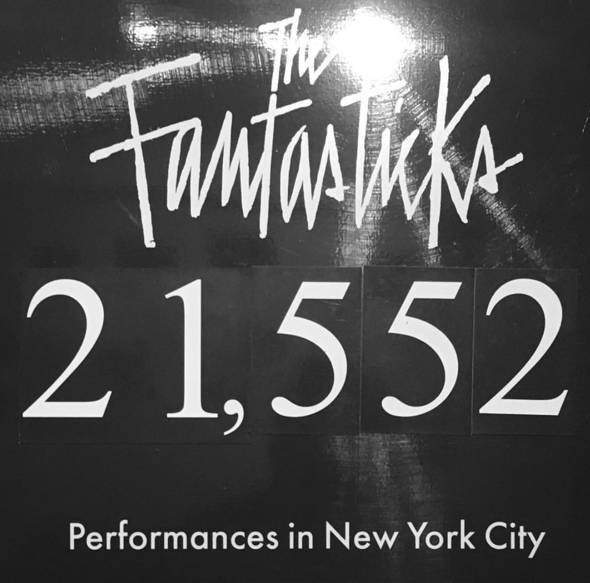

与商业气息浓厚的百老汇剧院不同的是,部分外百老汇剧院是非盈利性质的,这也使得在外百老汇剧院演出的剧目更加多样化,有很多别具特色的演出常年在外百老汇上演。其中不得不提的是音乐剧《异想天开》(The Fantasticks),这部剧是美国戏剧史上连演时间最长的一部戏,足足在外百老汇演出了五十七年之久。

(《异想天开》实演天数)

20世纪60年代末期,外百老汇也步百老汇的后辙,走上了高成本制作的道路。演出费用使得外百老汇一些剧作家和演员无法承受,从而引起再度“外迁”,其触角甚至延伸到布鲁克林区和皇后区。外外百老汇剧场在纽约市有130多个,剧场座位在99个以下,演出的剧目包罗万象,演出的费用极为低廉,有的演员甚至不付薪酬。观众来自纽约市的各个层面,主要以大学生、市民、艺术家、剧作家为主,票价低廉,通常在15美元以下,许多情况下是赠票。也许,外外百老汇才真正体现了纽约年轻人的那种不屈不挠的创业精神。

(Off-Off-Broadway 外外百老汇演出剧场)

彩蛋(四):《摩门之书》(The Book of Mormon)

《摩门之书》是一部以宗教为题材的讽刺音乐剧,是南方公园的主创特里·帕克(Trey Parker)和马特·斯通(Matt Stone)的杰作,名字取自同名的摩门教圣经,曾被《纽约时报》称为“21世纪最佳音乐剧”。

该剧内容调侃摩门教徒或后期圣徒的信仰,讲述的是两名年轻的摩门传教士去遥远的非洲,一个乌干达小部落传教的故事,整体的叙述风格搞笑诙谐,但对摩门教徒的刻画依旧是善良乐观的,有时候也有些单纯脱俗。

剧中头脑简单又没有朋友的Elder Arnold和雄心满满的高帅富Elder Price作为摩门教传教士被分配去乌干达传教。可是Arnold对非洲的了解只有狮子王,而Price则把目标定得太过高远,与现实情况严重不符。当他们到达非洲时才发现当地黑人贫穷愚昧得发指,大多数人都有艾滋病,还有个杀人不眨眼的军阀Big Brother统治他们。虽然曾经有基督教传教士前来传教,但是他们走后当地人生活还是很悲惨,于是他们都不信上帝。

万念俱灰的Price长老拋下了伙伴准备要逃回美国,而留下的Arnold却执着地继续传教,意外的用自己胡乱改变的摩门经故事让村民开始对摩门教起了兴趣,村长的女儿也一心希望能带大家找到信仰,得到救赎。胡编乱造的故事虽然教人向善,但也粗俗不堪,摩门教总部听说了Arnold的行为之后很气愤,竟把其开除,于是Arnold和那些乌干达人在非洲创立了新的宗教,连军阀都被发展了进来……

有趣的是,两位主创本身并没有任何对摩门教不敬的意图,特里·帕克成长在摩门教氛围浓厚的科罗拉多州,在寻找音乐剧的创作灵感时,“Mormon”这个词第一个从他的脑海里闪过,马特·斯通则把该剧视为“一个无神论者写给神明的情书”。看似玩世不恭的背后,却是一份对权利的坚持,一份西方国家向来引以为豪的权利:言论自由。

摩门教又称耶稣基督后期圣徒教会,创立于1830年,不属于基督信仰各宗派运动的任何一个分支,自成一派,但其在信仰内容上与基督教有别,该教会是后期圣徒运动之中发展规模最大,且最为人所知的一个宗派,也是创办人约瑟·斯密所唯一承认的宗派,并且认为其教会才是原始基督信仰的复兴。

该教会总部在美国犹他州盐湖城,目前教会有大约1300多万教众,其中超过一半在美国本土以为生活。是美国的第四大宗教,也是全世界发展最大的新兴宗教。2012年败给奥巴马的共和党党魁的罗姆尼,和前任驻华大使洪博培都是摩门信徒。

(两位主演2015年穿裙子参加奥斯卡)

《摩门之书》2011首年演出票房排在百老汇演出的前5名,在2011年托尼奖上,先是拿下14项提名,最后获得了最佳音乐剧、最佳音乐剧剧本、最佳词曲创作、最佳导演等9项大奖,成为当年最大的赢家。此外,该剧还获得剧评人奖、剧评联盟奖最佳音乐剧,以及格莱美最佳音乐剧原声专辑奖。

该专辑其他节目

- 【指北排行榜31】十大美男5付费

- 【文青手册31】《公牛历险记》付费

- 【闲情偶寄31】加州大火(上)付费

- 【指北排行榜32】十大美男6付费

- 【文青手册32】《无问西东》付费

- 【闲情偶寄32】拉斯维加斯CES付费

- 【指北排行榜33】十大美男7付费

- 【文青手册33】《汉密尔顿》付费

- 【闲情偶寄33】加州大火(下)付费

- 【指北排行榜34】十大消失的民国名校①付费

- 【文青手册34】郑钧付费

- 【闲情偶寄34】乡村教师付费

- 【指北排行榜35】十大消失的民国名校②付费

- 【文青手册35】《This Is Us》付费

- 【闲情偶寄35】爱荷华州与美式婚礼付费

- 【指北排行榜36】十大消失的民国名校③付费

- 【文青手册36】情人节付费

- 【闲情偶寄36】春节付费

- 【指北排行榜37】十大消失的民国名校④付费

- 【文青手册37】《大小谎言》付费

- 【闲情偶寄37】女权主义付费

- 【指北排行榜38】一只狗的梦想付费

- 【文青手册38】能量密度与人生选择付费

- 【闲情偶寄38】越过人生的山丘付费

- 【指北排行榜39】十大消失的民国名校⑤

- 【文青手册39】奥斯卡付费

- 【闲情偶寄39】女性朋友(下)付费

- 【指北排行榜40】十大消失的民国名校⑥付费

- 【文青手册40】《至暗时刻》付费

- 【闲情偶寄40】女性朋友(上)付费

135xxxx9809:分享一下打仗

质数13:一个天才的全才

胡乱和尚:过犹不及

Call me by your name:矮大紧居然不喜欢汉密尔顿

有一种小精致叫鸡娃:1.5倍大法好

pride1103:《Hamilton》确实好看啊,超爱二姐helpless和大姐satisfied连接那段,超爱三场决斗,超爱病娇甜乔,虽然林聚聚全场不在调,但还是大爱的一部剧,希望有生之年能引进~

吉普赛win:结合林漫威本人的经历和汉密尔顿的经历还是很有故事性的。林是一个很好的coordinator,和他合作的每一个环节的工作者,编曲、编舞、导演、制作人、演员每一个环节都没打折,还有双转盘舞台设计真是开创性的那段rewind。百老汇本来就是lgbt大本营所以政治正确没什么奇怪的。

McQueen-11:大紧第一,大紧、大紧、大紧。

懿稚虫:大紧老师,您总挂在嘴边的政治正确本身是不是也是一种政治正确。

霆霆锴锴:汉密尔顿真的超赞,不单单剧情,音乐很抓人。

意念旅行家:🤘🏼爱自己

茶酒:就是政治正确而已

超人特大号:推荐大紧来纽约看Dear Evan Hansen!!特别期待你点评这部我最爱的broadway musical!!

MissQ:摩门经文字介绍部分错误百出啊

淡水鱼:为啥我听结尾这音乐,感觉充满了对加州政府的嘲讽呢😰

Bobo-1177:刚结束的格莱美,大紧今年有什么可以讲的么

涂巴:高晓松,你说话的时候旁边怎么有咯吱咯吱的声音,是你的扇子还是你的腿一直在抖。对不起,我听了不舒服。

flower:大紧啊 讲期文青姜文吧

Tiger:只能说是现在大火的剧,是否是经典要等十年后再回过头来看

100搬砖科长Jack:作为一个跟文青不沾边的人,听这期节目之前完全没听说过这个音乐剧。高老师上来先说这个戏的特色就是Hip Pop的形式,我下意识的认为这可能是讲一个叫汉密尔顿的黑人的奋斗故事;接着听才知道这是讲的国父汉密尔顿,然后我就开始脑补一个阿姆那种有力量的唱法融合到音乐剧里面是什么感觉,到节目最后得知大部分演员都是黑人,又听了结尾一段剧中音乐后,我就WTF了…… PS:演员里面有亚洲人吗?