6月12日,我们的开播纪念日,在这个特殊的日子里我们给所有收听的朋友送上一份小礼物,点击下图即可领取你的专属收听报告,赶快来试试吧 ↓↓↓

【彩蛋时刻】

彩蛋(一)震旦大学的法国血统

正如本期节目中所说,虽然震旦大学是法国天主教会出资建立,但是骨子里流淌的并不是通常教会大学所蕴含的宗教血液,固然这与创始人马相伯坚持的建校宗旨“广延通儒、培养译才”和办学信条“崇尚科学、注重文艺、不讲教理”有一定关系。

另一个层面上,震旦大学是法国文化在中国土地上扎根发芽的产物,所以震旦大学更是被普遍认为是一所“在中国的法国大学”。

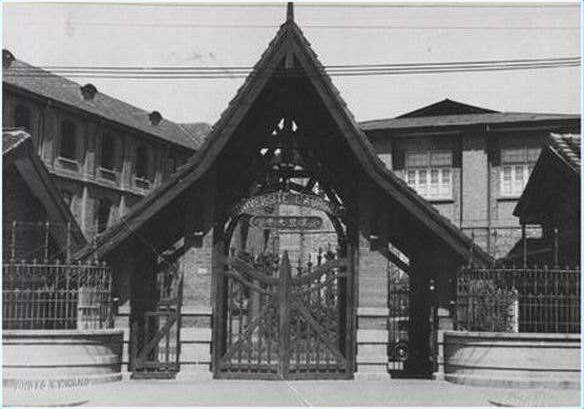

(1908年震旦大学校门)

1905年是震旦大学的一个转折点。在这之前,马相伯担任校长,招收学生不分宗教信仰、经济状况和年龄大小,宣称“欲革命救国,必自研究近代科学始,与研究近代科学,必自通其语言文字始。有欲通其外国语言文字,以研究近代科学,而为革命救国之准备者,请归我”。(《为国家民族祝马先生寿》)

马相伯的办学理念是从爱国救国角度出发,建立一所传授西学,但以培养翻译人才为主的专科学院。此时,在震旦大学授课的法国耶稣会士们,则认为大学教育应避免政治,完善法文课程,专注于教学。大环境下,上海的海关、洋行、电报局等部门都需要懂英语的人才,当时的教会大学也多以英语上课为主,这就让在震旦大学学习法语的学生对毕业后的出路产生顾虑。正是双重因素影响,促使震旦大学在1905年进行了分裂。

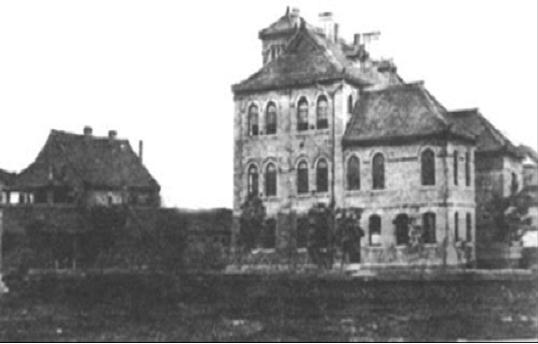

(震旦大学的教堂式建筑)

1905年后,震旦大学的办学宗旨是像法国高度院校方向迈步,在1909年学校章程中,震旦的办学方针是“为便益本国学生不必远涉重洋留学欧美,而得欧美普通及高等程度之教育”。学校规定,预备科三年,以中文讲授,针对尚未完成中等教育,特别是听不懂法语上课的学生。毕业时学生须经过法文和其他各门考试及笔试,发毕业证书,相当于法国的“高中毕业”证书。高等科(本科)三年,用法语教授,分为文学科和理学科。文科毕业相当于法国的文科学士,理科毕业相当于法国的理科学士。震旦学生从预科第三年起,每年两次将学生作业送至欧洲校园校阅、比堪、评点。震旦大学同样坚持着法国教育体系中优胜劣汰的原则,那些能够善始善终从震旦毕业的学生学业精湛,真才实学令人仰望。

在20世纪20-30年代,所有教会大学都面临着是否要向本土化妥协,使用国语进行教学的问题。震旦此时并没有调整教学内容以适应中国的民族情绪,以至于在向国民政府注册时只有法学院、理工学院和医学院,师综合性教会大学中极少数没有注册文学院的大学。对于是否要改用国文教学这个问题上,当时的校长桑黼翰曾表达:“如果是这样(教学语言改为中文),就应该停止一切进展……因为震旦注定会灭亡。学生既然能在别的地方受到同等的良好教育,那么他们何必定要来震旦读书呢?如果不是,我们还想有更长久的发展,那么我们将全力以赴。”正是因为震旦对法语教学的坚持,保证了学校的独特之处,并为许多中国学生赴欧留学创造了便利条件。

彩蛋(二)马相伯口述震旦历史

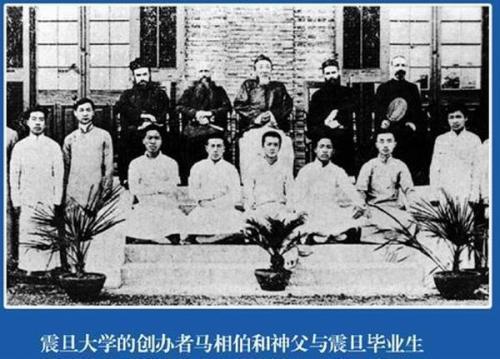

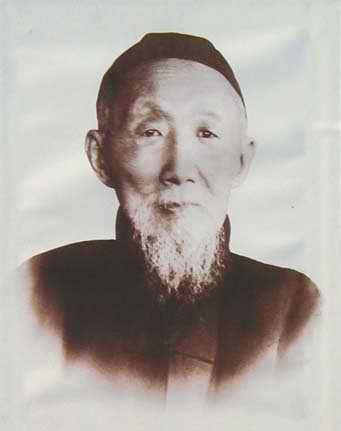

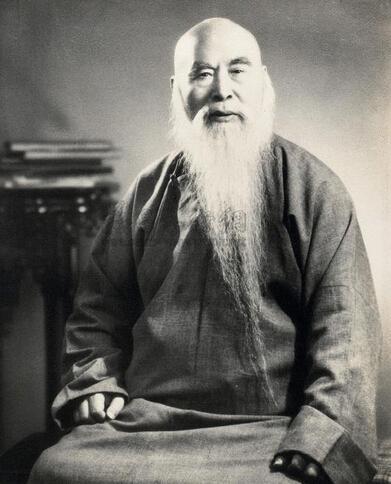

震旦与复旦的创始人马相伯先生可以说是一位传奇人物。摘录一段马先生口述的创办震旦经历,分享给大家。

我教了24个学生稍稍有点成绩,于是风声所播,各省有志之士,远之如云南、四川、陕西、山西的皆不远数千里间关跋涉而来,这些来学的当中,有八个少壮的翰林,二十几个孝廉公。这样一来,我们就觉得有把组织扩而大之的必要,于是我们就办了一个学校,实具有西欧专科学校的性质,名之曰“震旦学院”,于1903年开校。我们当时以为这样的学校应该把范围放大,借以收容四方思想不同、派别不同的有志青年,遂提出以下数种信条:崇尚科学,注重文艺,不谈教理。

(马相伯)

我办震旦时,有一桩事业是可以告世人的,就是我的教授法的特点。那时一班外国人在中国教我们青年的外国语文,简直有些颟顸,譬如,他们教英文,一开始就教文句,而不教拼法,弄得学生摸不着头脑;我从拼音字母教起,使学生渐渐可以独立地拼读外文。那时他们教英文所用的课本大致都是英国人教印度人用的,浅薄鄙俗、毫无意义。我则选些英国极有价值的文学作品,给学生讲习,借以提高他们的英文程度。每星期日上午9时至12时,我召集全校学生开讲演会,指定题目,先由一人登台讲演,然后轮流推举学生中一二人加以批评,使每个人发挥自己的意见,互相观摩,大家都很有兴趣。当时一些外国教职员也都赞成。

当我创办震旦时,有些人若即若离地站在旁边,待我把学校办成,他们却又“见猎心喜”,对于我的主张,动辄加以阻挠,而且关于招收学生的办法,我的见解也与他们不同。他们只愿意收年轻的学生,我则主张年轻的和年长的,甚至三四十岁的,只要他们诚心来学,程度相当,皆应一视同仁,尽量收纳。因为中国的情形与欧西各先进国不同。我们的青年固须教育,我们的成年人尤须教育,因为他们学了一点,马上到社会上去,就有用。

震旦开了一年多之后,我因教授及管理方法与校方意见不合,遂脱离关系而另组织一校以答与我志同道合的青年学子的诚意,这就是现在的“复旦”。

彩蛋(三)马相伯与于右任的师生情

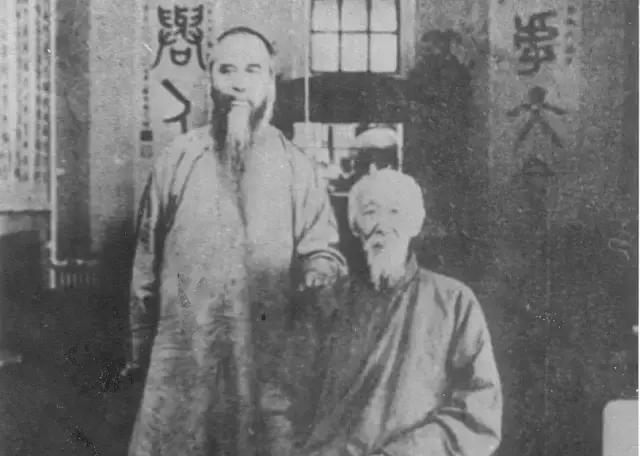

(于右任与恩师马相伯)

1939年11月16日,于右任亲自执笔为百岁恩师马相伯作祭文:

嗟师之生,忧患百年;罗胸武库,握手空拳;报国之心,托于造士;笃志殚情,忘其暮齿。

10天后,重庆各界举行马相伯追悼会,时任监察院院长于右任敬挽:“光荣归上帝,生死护中华。”还是于右任,代表重庆各界宣读祭文,声泪俱下,在场者无不为之动容。哭祭时,他凸显恩师爱国之诚与谋国之忠,表示“收京之日,再为告文”,似慰“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”之托。

(上海宋庆龄陵园内的马相伯墓)

于右任,辛亥闯将,国共桥梁。在他眼中,马相伯不啻为一位“笃志殚精,忘其暮齿”的教育家,古道热肠。自传《我的青年时代》写道:“我25岁以前的事,大抵如此,到上海以后,受恩最重,得益最多的,是亡师马相伯先生。”

(于右任)

因抨击时政、嘲讽慈禧,“西北奇才”于右任被革去功名,并遭全国通缉。1904年,清廷责令,“无论行抵何处,拿获即予正法”。于右任遂亡命上海。

同乡与友人便通报马相伯。其实,马相伯早已在报上获悉,对其才华与胆识赏识有加,又为其命运与前途忧虑不已。此刻,马相伯作惊人决断,接纳于右任就读震旦学院,免一切学杂费,并语重心长道,我这是在尽国民一分子的义务,为子作东道主。

于右任随即化名“刘学裕”,取“流亡学生于”之谐音。边读书边替马相伯分担校务。马相伯对于右任循循善诱,敦促于右任勤勉学业,以图报国。

然而,正是“崇尚科学,注重文艺,不谈教理”的办学理念,招致作为主办方的法国天主教会万般猜忌。“尽废旧章,别定规则”,教会甚而令马相伯“无病而入病院”。1905年春,冲突爆发,震旦学子决意全体退学,并推动马相伯另创新校——复旦公学(复旦大学前身)。

(复旦大学老校门)

之后,主导该事件的震旦学子先后留洋,仅于右任和叶仲裕始终坚守在马相伯左右。其实,这两位亦有意负笈国外,万事俱备,只因复校兴学迫在眉睫,且重如泰山的师恩亟待涌泉相报。

是年9月14日,复旦公学开班,马相伯被公推为校长,严复为总教习。于右任则出任校长的书记、秘书,终日侍奉在恩师身畔。

1909年,于右任在沪筹办的《民呼报》遭清廷查封,本人亦被逐出租界。马相伯毅然请他回校教授国文。师生促膝论道,革命星星之火在复旦呈燎原之势,清朝官府“为之侧目,先生不顾也”。舐犊之情,足以明鉴。

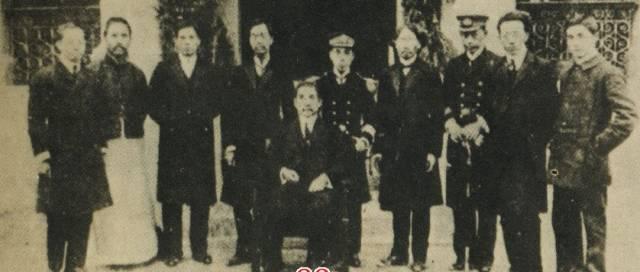

辛亥元年,上海光复,复旦返迁回沪。但立锥无地,师生星散,学校中辍。力争复校,古稀马相伯奔走呼号。时任临时政府交通部次长的于右任遂邀集复旦校友42人,联名上书临时国民政府教育部,呈文题为《于右任等呈孙中山恳拨经费复办复旦公学文》。大总统孙中山即刻拨出大洋万元予以补助,并责成教育总长蔡元培督办校舍事宜。之后,马相伯于右任师徒俩共同发起并筹组校董会,由于右任延请孙中山、蔡元培、陈其美等政要出任校董。这是孙中山唯一一次以大总统身份出任校董。

(孙中山与内阁成员 左起第二人 于右任 )

1939年4月6日,马相伯期颐之日。

战时重庆,各界人士在银行公会举行庆祝大会,于右任手书大幅贺联悬挂于会场,惊艳陪都:

当全民族抗战之时,遥祝百龄,与将士同呼万岁;

自新教育发明以来,宏开复旦,论精神独有千秋。

两代教育家,一线父子情,终成百年佳话。

(文字部分摘自中国教育报)

彩蛋(四)震旦大学的名人轶事

在1949年至1952年这段时间里,震旦大学的中文系在上海滩辉煌一时,汇聚了顾颉刚、丰子恺、郭绍虞、唐弢等诸多文化名人来此任教。其中发生很多趣事。

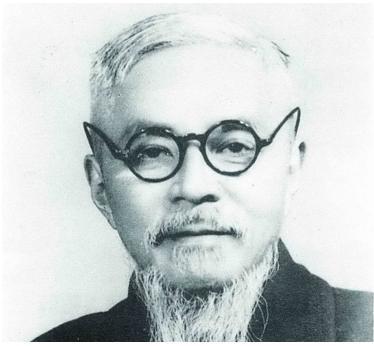

(郭绍虞 1893年-1984年)

新中国刚成立的时候,郭绍虞先生正在同济大学任教,而且已经答应复旦大学的邀请,无暇兼任震旦的教职。负责邀请郭先生的谭之仁风趣地请求:“到复旦莫忘震旦,复旦震旦本是一家啊!请您考虑考虑,过几天我再来拜访。”两日后,谭之仁冒着大雨如约而至郭府,郭先生大受感动,允诺去震旦教授《语文通论》。

(丰子恺 1898年-1975年)

(丰子恺作品)

丰子恺先生在震旦教授《艺术欣赏》,每堂课都是座无虚席。先生授课的方法别出心裁。有时是画一幅风景漫画,题跋写上一句唐诗,要求学生补出下一句;有时是写诗一首,要求学生根据诗的主旨作画。有一次,丰先生在他的画作上写了一句“岸绿野烟远”要求补出下一句,课堂上一时无人能够作答,沉寂片刻后,有个学生答了一句“江红斜照微”,博得先生与学友的称赞。正是丰子恺先生教学的灵活多样,使得去听课的人往往抱着很矛盾的心情,一面为了得到先生的教诲,一面又怕先生提问当场出丑。

(梅葆玥 梅兰芳 梅葆玖)

京剧大师梅兰芳先生的子女多为震旦系学校毕业,梅葆琛就读震旦大学工程系、梅葆玥就读震旦女子文理学院教育系、梅葆玖考入震旦大学附中。梅葆玥在震旦读书期间成立了京剧社团,并且一有空就在同学之中来一段清唱,还通过梅家的社会关系邀请京剧界名人到学校演讲座谈。梅葆玥更是在学校文艺活动中粉墨登场,反串演出《武家坡》。在1951年抗美援朝期间,震旦大学的学生纷纷买票支持京剧界向志愿军捐献飞机的义演活动。不仅如此,很多震旦学生投笔从戎,奔赴战场,保家卫国,传承着震旦学子的爱国情怀!

【大紧语录】

1. 震旦大学的校史太好玩了,就完全就是革命革命再革命,不停的革命的过程。

2. 那个时候我在四中做图书管理员,做图书管理员最大的幸福就是每当图书馆清仓的时候,我就可以捷足先登,一毛钱一本,买一麻袋书,有一次我就买了一麻袋书,结果回家特别高兴,跟我妈说,我说背了一麻袋书回来,我妈说多少钱,我说一共六块钱,但是里面居然有一本《马氏文通》,让我就特别幸福。

3. 今天的上海的各个高校的血液里都流着一点点震旦大学的血。

4. 马相伯是震旦大学创始人,同时又是复旦大学创始人,而且他是个人瑞,他一直活到了100岁,他这一生过的简直是波澜壮阔。

该专辑其他节目

- 【指北排行榜31】十大美男5付费

- 【文青手册31】《公牛历险记》付费

- 【闲情偶寄31】加州大火(上)付费

- 【指北排行榜32】十大美男6付费

- 【文青手册32】《无问西东》付费

- 【闲情偶寄32】拉斯维加斯CES付费

- 【指北排行榜33】十大美男7付费

- 【文青手册33】《汉密尔顿》付费

- 【闲情偶寄33】加州大火(下)付费

- 【指北排行榜34】十大消失的民国名校①付费

- 【文青手册34】郑钧付费

- 【闲情偶寄34】乡村教师付费

- 【指北排行榜35】十大消失的民国名校②付费

- 【文青手册35】《This Is Us》付费

- 【闲情偶寄35】爱荷华州与美式婚礼付费

- 【指北排行榜36】十大消失的民国名校③付费

- 【文青手册36】情人节付费

- 【闲情偶寄36】春节付费

- 【指北排行榜37】十大消失的民国名校④付费

- 【文青手册37】《大小谎言》付费

- 【闲情偶寄37】女权主义付费

- 【指北排行榜38】一只狗的梦想付费

- 【文青手册38】能量密度与人生选择付费

- 【闲情偶寄38】越过人生的山丘付费

- 【指北排行榜39】十大消失的民国名校⑤

- 【文青手册39】奥斯卡付费

- 【闲情偶寄39】女性朋友(下)付费

- 【指北排行榜40】十大消失的民国名校⑥付费

- 【文青手册40】《至暗时刻》付费

- 【闲情偶寄40】女性朋友(上)付费

云龙潜渊:震旦现在又在上海死灰复燃了

云龙潜渊:震旦现在又在上海死灰复燃了

炒肉挂汁儿:片尾曲是什么歌曲

田园2010:喜欢这个

三体1:能否把每期的播放的音乐名给列出来,很好听!

蠢fool:大紧大概聊到文学、音乐和电影才动用“伟大”一词吧!涉及其他总给人一种落了下乘的感觉,可能这就是所谓的自由独立文青使然……我想不该是“拿回”马相伯先生骨灰,而是“迎回”。

telecaster:日月光华 旦复旦兮

天堂的小木匠:(⊙o⊙)哇~现在应该再也不会有为了冤案全体退学的学生了。

青青:听完这集,身不由己想起一首李叔同大师作词的校歌😭 长亭外,古道边,芳草碧连天。 晚风拂柳笛声残,夕阳山外山。 天之涯,地之角,知交半零落。 一壶浊酒尽余欢,今宵别梦寒。 长亭外,古道边,芳草碧连天。 问君此去几时来,来时莫徘徊。 天之涯,地之角,知交半零落。 人生难得是欢聚,惟有别离多。

徐源:每一集播放名校校歌,好评

鲨八:大紧可知 笃学明志以才报国 是相伯老的名言 也是我们的校训 我不是你说到的这些学校的学生 但是是相伯老创办的众多学校中一所中学的学生

熊大大:心疼矮大紧三秒钟

喝了两杯咖啡:震旦大厦,哈哈😄

子不语:还有人记得花花公子吗?

99 - Cindy:有没有 巴黎野玫瑰 的电影链接呢?

万事莫侵闲鬓发:以前因为欧若拉那首歌我一直莫名觉得欧若拉是极光女神……

衔泥筑城:日月光华同灿烂!

135xxxx4899:我说大紧同志博古通今学贯中西,中国第一自由知识分子,大家没有异议吧?!

uuuccc:聊聊中国十大能征善战的将军

乔家大小姐 joYce:结尾的复旦校歌怎么感觉是我们2017秋emba唱的呢?